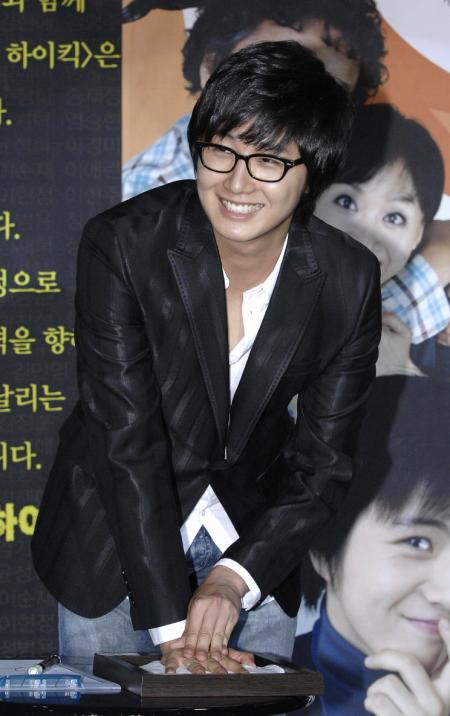

[김문기자가 만난사람] ‘대한민국 술박물관’ 관장 박영국

한해 중 가장 취기 오른 달이 막 떠오르려 한다. 휘영청 중추만월이다. 어찌할 거나, 물에 비친 달을 건지려다 빠져 죽었다는 이백(701∼762)의 시 한 수를 감상해 보자.‘하늘이 만약 술을 사랑하지 않았다면 주성(酒星)이란 별이 없을 것이오. 땅이 술을 사랑하지 않았다면 주천(酒泉)이란 곳이 마땅히 없어야 할 것이로다. 하여, 술을 좋아함을 어찌 부끄러워하리. 옛날에 청주를 성(聖)이라 했고 탁주를 현(賢)이라 했다네. 현도 성도 벌써 술을 즐겨 했는데 굳이 신선을 찾을 필요 뭐 있겠는가.’

달 그림자와 자작하는 ‘월하독작(月下獨酌)’에 나오는 대목이다. 시를 읊은 속내를 정확히는 모르겠지만 아마 술을 예찬했다기보다 술의 ‘진의’를 노래했으리라. 붓을 한번 휘두르면 불후의 명작들을 줄줄 써낸 ‘천상의 시선’이기에 말이다.

민족 최대의 명절 한가위! 이번 주는 이런 분위기다. 만나는 사람마다 고향 가느냐고 안부를 묻는다. 오곡백과가 푸짐한 주안상에 가족 친지들이 정답게 모여앉을 터. 뭔가 꼬인 게 있다면 재미있는 술 얘기로 술술 풀어보면 어떨까.

경기도 안성시 금광면 개산리에 위치한 ‘대한민국 술박물관’을 수소문 끝에 지난 주 찾았다. 야트막한 언덕을 끼고 6600㎡의 부지에 2층 건물의 실내전시장과 야외전시장으로 구성돼 있다. 박물관 마당으로 들어서자 덩치 큰 성인만 한 시석(詩石)이 떡 버티고 있었다.‘날씨야, 네가 아무리 추워봐라, 내가 옷 사입나 술 사먹지.-소야 신천희 짓고 아무아무개 쓰다.’ 제목이 ‘술타령’으로 애주가들의 심정을 간단명료하게 그렸다.

박영국(53) 관장의 안내를 받아 실내전시장에 들어섰다. 제1전시실은 ‘민속품 전시관’‘우리술 전시관’이었다. 어디서 모았는지 전통술을 빚는 데 쓰이는 여러 양조도구들, 술 관련 고서와 각종 자료 등이 빽빽하게 들어서 있었다. 박 관장은 이 가운데 조선시대의 주법이 담긴 ‘향음주례홀기(鄕飮酒禮笏記)’를 펼쳐 보이며 “옛날 선비들은 ‘남의 집에 가서 일곱잔 이상 마시지 말고 술잔을 깨끗이 닦아 올린다.’고 돼 있다.”면서 당시의 주법이 엄격했음을 잠시 설명한다. 아울러 조선시대 주조역사를 기록한 ‘조선주조사’ 원본, 전통술 제조의 온갖 비법이 담긴 ‘규중세화’ 등 문화재급 희귀본들에 대한 설명도 이어진다.

뿐만 아니다. 일반 가정에서 술 빚는 것을 금지했던 1910년대, 한 시골 가장이 여동생의 결혼을 앞두고 군수에게 ‘혼사를 앞둔 만큼 술을 빚게 해 달라’고 탄원한 ‘자가양조허가 소원서’, 대한민국 교통부장관이 지정한 ‘관광 민속주’, 비상계엄때 육군 대령의 이름으로 발표한 술에 관한 담화문과 경고문 등도 역시 눈길을 끄는 자료들이다. 술을 다룬 소설책이나 수필·시집 등도 족히 1000여권은 돼 보였다. 그 중 천경자 화백이 쓴 ‘캔맥주 한잔의 유희’도 있었다.

이런 자료들 사이로 전시실 벽에는 술과 관련된 글들이 쭉 붙어 있었다.‘술의 어원을 아시나요’라는 제목에는 ‘술이란 열을 가하지 않아도 부글부글 끓어오르면서 거품이 괴는 현상이 발생하는 것을 보고 수블-수을-수울-술 등으로 변해져 왔다.’고 적혀 있다. 또 ‘중추절에 마시는 술은 신도주(新稻酒)입니다. 한해 농사의 풍년에 감사하고, 가장 큰 만월을 맞이하며 신도주와 송편을 빚어 조상께 감사하고’라는 글귀에도 눈길이 멈춘다. 바로 옆에는 ‘인생에는 술항아리 앞보다 좋은 것이 없고 인생 백년을 보내는 데 술만 한 것이 없으니 술잔이 돌아가거든 남기지 마라.’라는 시구가 절로 주흥을 돋운다.

2층의 제2전시실에는 우리나라 소주, 맥주 등의 변천사와 팔도 막걸리 상표와 홍보물, 각종 도자기와 술 항아리 등도 가득 놓여 있었다. 박 관장이 들려주는 에피소드 한 토막. 하루는 일본 관람객이 찾아왔다.‘군은(君恩)’이라고 이름을 붙인 항아리를 보자 일본인은 일왕(日王)이 하사한 것이라고 생각했는지 대뜸 “이건 우리 술항아리인데”라고 했다. 그러자 박 관장은 항아리 뒷면을 보여주었다. 거기엔 전남 목포에서 만들었다는 제작 이력이 적혀 있었다. 머쓱해하는 일본인에게 우리 술 문화가 일본의 그것보다 왜 우수한지를 한참 설명했다. 이곳에는 외국인들도 소문을 듣고 가끔 찾아온다. 하루 관람객은 보통 100∼200명이다. 허영만 화백의 식객 중 ‘소주의 눈물’편도 이곳에서 시작됐으며 시대극을 찍는 드라마나 영화 관계자들의 발길도 끊이지 않는다. 주조회사 관계자들도 찾아와 박물관을 팔면 어떻겠느냐고 제의하지만 한사코 거절한다.

어떻게 해서 애지중지 이 박물관을 만들었을까. 술부뚜막과 술방이 있는 야외 전시장 의자에서 박 관장과 마주 앉았다.

▶왜 술 박물관을 만들었나요.

“외국에는 술문화를 중요한 관광상품으로 접목시킵니다. 축제도 많지요. 우리나라를 잘 알릴 수 있는 것도 술이라고 생각합니다. 따라서 우리의 여러 전통술과 전국에 흩어져서 사라져가는 희귀자료들을 모아야 함은 당연하지 않겠습니까. 또 춥고 배고팠던 그때 그시절을 알려면 바로 그 술, 경제나 사회, 정치 등 여러 시대상황이 켜켜이 녹아들어 있는 술문화를 봐야 합니다.”

▶비용도 많이 들어갔을 텐데, 처음부터 그런 생각으로 준비했는지요.

“군 제대를 하면서 처음에는 먹고살려고 구멍가게를 했습니다. 그런데 가게에 들어오는 술이 천태만상이더군요. 옛날에는 007소주, 이젠백 맥주 등도 있었습니다. 하루는 술이 도대체 무엇이냐 하는 생각에 이르렀지요. 내친김에 술도매상을 시작했습니다. 그러다 보니 전국을 돌아다니게 되고 술과 관련된 자료들을 하나 둘씩 모으기 시작했지요.”

박 관장은 1980년대 초반부터 수원에서 주류 도매상을 했다. 그때만 해도 술박물관을 세운다는 생각은 하지 않았지만 동생과 함께 전국의 고물상과 양조장을 뒤지다 보니 제법 흥미가 붙었다. 추억 어린 술병과 간판, 그리고 소주 고리(소주를 증류하는 도구), 남들이 관심을 두지 않은 막걸리통도 몇푼씩 주고 사들였다. 사라질 뻔했던 조선시대의 술제조 방법을 기록한 책자나 서류 등도 찾아냈다.

그러는 사이 무려 4만점이나 됐다. 보관해 둘 곳이 마땅치 않아 고민하던 중 부모님의 고향인 안성에 터를 장만했다. 이때가 2004년 11월. 개관한지 얼마 안돼 한 시인이 찾아와 ‘술박물관’이란 이름 앞에 ‘대한민국’을 붙여도 손색이 없다고 했다. 이후 ‘대한민국술박물관’이 됐다. 특정 술에 대한 박물관은 몇 군데 있지만 ‘한국의 술’을 종합세트화한, 그러면서 팔도 주당들의 애환을 가득 담은 유일한 박물관으로 존재의 이유를 드러냈다. 건물 설계도 박 관장이 직접 맡았다. 이곳에 전시된 1만 8000여점 외에 2만여점을 창고에 보관 중이다. 이들도 옛 주막을 재현해 놓은 언덕 위의 전시장에 곧 선보일 예정이다.

▶우리의 술문화를 어떻게 봅니까.

“원래 우리 술은 집에서 직접 빚어 어른을 대접하거나 조상 제사를 모시는 엄숙한 존재였습니다. 그런데 1907년 조선총독부가 주세령(酒稅令)을 포고하면서 이 풍습은 사라지고 말았습니다. 집에서 빚던 가양주(家釀酒)가 이 때문에 자취를 감췄지요. 이후 여러 곡절을 겪은 뒤 1982년에 와서야 전통주 장인들을 무형문화재로 지정하는 등 장려에 나섰지만 많은 장인들과 우리의 전통 술들이 세월 속으로 사라진 뒤였습니다.”

박 관장은 이제라도 명맥 끊긴 전통주들을 복원하고 적극적으로 마케팅에 나선다면 와인이나 위스키 못지않게 세계시장에서 호평을 받을 수 있을 것이라고 강조했다.

“1∼2년 사이에 술박람회를 꼭 개최할 생각입니다. 그때는 전국에서 내로라하는 주당들이 한 곳에 모여 질펀한 소동을 벌이겠지요. 이런 보람 있는 일을 한 뒤 박물관을 국가에 헌납할 생각입니다.”

인물전문기자 km@seoul.co.kr

사진 류재림기자 jawoolim@seoul.co.kr

■박영국 관장은

▲1955년 수원 출생.

▲75년 수원공고 졸업.

▲80년 수원에서 구멍가게 운영.

▲80∼93년 술도매상 운영.

▲89년 술 관련자료 수집 시작. 현재까지 4만여점 수집.

▲98년 경기도 핸드볼협회 회장.

▲2004년 경기도 안성에 ‘대한민국술박물관’ 개관. 향음주례홀기, 조선주조사 등 문화재급 자료와 각종 양조도구 1만 8000여점 전시.

#찾아가는 길 평택∼제천고속도로 남안성 나들목에서 나와 중앙컨트리클럽 방향으로 가다가 금광농협 개소지점 근처(031-671-3903)

![[김문기자가 만난사람] ‘대한민국 술박물관’ 관장 박영국](http://img.seoul.co.kr/img/upload/2008/09/06/SSI_20080906060815_V.jpg)