[동물박사가 들려주는 동물이야기] 녀석들 이름 어떻게 지었나

호랑이, 표범, 반달곰, 늑대, 두루미, 황새같이 우리 땅에서 오래 산 동물들이야 그 이름이 너무나 당연하게 받아들여진다. 또 우리나라에 서식하지 않았지만 코끼리, 기린, 코뿔소, 사자, 하마, 악어, 타조와 같은 매우 특징적인 동물에 대해 우리는 자연스럽게 이름에 따른 생김새를 떠올린다. 어릴 때부터 책이나 사진, 동영상을 통해 익숙해지도록 학습된 결과다.

그러나 마코르, 오카피, 봉고, 하테비스트, 시타퉁가, 니알라, 화식조 등의 이름에는 금방 그 모습을 떠올릴 수 없다. 우리나라 동물원에 없거나 몇 군데만 있는 동물이기 때문에 이름이 낯설 수밖에 없다. 수족관의 다양한 어종이나 식물 이름도 마찬가지다. 같은 동물이나 식물을 두고 서로 다른 언어나 사투리로 부르는 바람에 헷갈리는 경우도 많다. 그래서 일찌감치 과학자들은 라틴어를 이용한 학명을 사용함으로써 혼돈을 막는다. 학명에 익숙지 못한 사람들에게는 동물의 명칭을 더 어렵고 번거롭게 만들 수도 있다.

우리말에서 동물의 이름은 그 형태나 소리에서 유래하는 경우가 많다. 십장생의 한 가지요, 기풍이 고고해 옛 선비들의 시와 화폭에 즐겨 담긴 두루미를 보자. 우는 소리가 ‘뚜루루루 뚜루루루~’라고 들리는 데서 두루미라고 불리게 됐다. 해부학적으로 기관의 구조가 긴 코일 형태로 말려 있어 마치 트럼펫 나팔에서 나는 소리 같은 것을 만들어 낼 수 있는 구조를 띠기 때문이다. 두루미의 한자어는 학(鶴)이다. 영어로는 크레인(crane)이라고 하는데 쉰 목소리로 운다는 뜻의 크란(cran)에서 기원한다. 라틴어로 그루스(grus), 일본어 츠루(tsuru)도 모두 울음소리에서 비롯됐다니 흥미롭다. 무거운 물건을 줄에 매달아 옮기는 기중기를 영어로 크레인(crane)이라고 하는데 그 형태가 목이 긴 학처럼 생긴 것도 재밌다.

지난 3월 경기 시화호 갈대습지에 방사한 삵도 소리에서 나온 것으로 본다. 삵은 위험에 놓여 상대를 위협할 때 등을 위로 활처럼 추켜올리고 입을 크게 벌리면서 날카로운 송곳니를 드러낸 채 ‘쓰-악 쓰-악 캬악’ 소리를 낸다.

코뿔소라는 이름은 글자대로 이해할 수 있어 참 쉽다. 그러나 분류학적으로 따질 때 소와 관계가 먼 ‘기제목’(말목)으로 분류된다. 코뿔소는 영어로 라이노서스(rhinoceros)인데 고대 그리스어로 코를 뜻하는 ‘rhino’와 뿔을 뜻하는 ‘ceros’의 합성이라는 것을 알 수 있다. 코뿔소에도 흰코뿔소, 검은코뿔소, 인도코뿔소, 자바코뿔소 등 여러 종이 있는데 흰코뿔소라는 이름의 유래도 영어로 말 그대로 ‘White rhinoceros’다. 그러나 네덜란드어로 넓다(wide)는 의미의 ‘wijd’를 영어로 ‘white’라고 잘못 옮기는 바람에 흰코뿔소가 됐다는 설과, 야생에서 석회질이 많은 흙에 뒹굴거나 새의 배설물에 의해 허옇게 보여서 그렇게 불린다는 설도 있다. 실제로 흰코뿔소는 특별히 흰색을 띠지 않는다.

하마(河馬)는 이와 반대다. 고대 그리스어로 ‘말’을 뜻하는 ‘hippos’와 ‘강’을 뜻하는 ‘potamos’를 합친 히포포타무스(hippopotamus)를 한자로 옮긴 것이다. 강에 사는 말(horse of the river)을 가리킨다. 그러나 분류학적으로 하마는 말과 거리가 멀다. 정작 하마는 코뿔소와 달리 ‘우제목’으로 분류되기 때문이다. 늑대의 경우 늑대라고 불리게 된 유래는 찾을 수 없지만 북한에선 늑대를 ‘말승냥이’라고도 부른다. 북한 동물학자인 원홍구 박사의 ‘조선짐승류지’에 따르면 ‘큰 개와 비슷하게 생겼으나 자세히 보면 이마가 개보다 더 넓고 콧등도 더 넓다’고 설명했다. 늑대가 승냥이보다 덩치가 큰 데서 유래해 앞에 ‘말’자를 붙인 것이다.

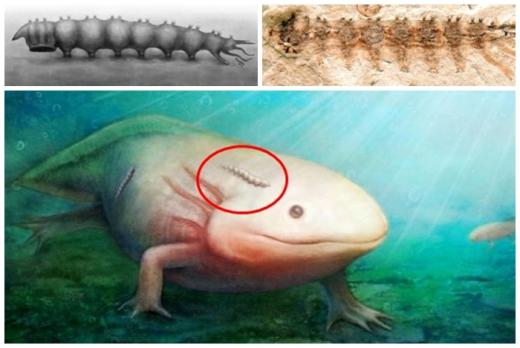

또 타조와 같이 날지 못하는 대형 조류인 화식조가 있다. 뉴기니와 호주 북동부의 열대 삼림에 주로 서식한다. 목에 선명한 보랏빛 피부와 연결된 붉은색으로 축 늘어진 살갗이 ‘불을 삼키는 것 같다’고 해 불 먹는 새 화식조(火食鳥)라는 이름을 달았다.

기린(麒麟)은 한반도에 서식한 적이 없지만 역사엔 오래전부터 등장한다. 신화에 나오는 기린은 실제 기린이 아니라 사슴 형상을 한 상상의 동물이다. 한때 국보 207호 천마도(天馬圖)에 그려진 게 머리에 뿔이 있어서 기린이라는 주장이 제기돼 논란을 빚기도 했다. 강원 인제군 기린면의 지명 유래도 고려시대까지 거슬러 올라간다. 인제문화원장을 지낸 오정진 사슴생태복원운동본부 회장에 따르면 인제에 사슴이 많았던 것으로 알려진 데서 유래했다. 기린은 임금이 정치를 잘해 태평성대를 이룰 때 출현한다는 상상의 동물이다. 영어(giraffe)는 아랍어 ‘빠르게 걷는다’(zarafa)를 어원으로 본다. 흥미 있는 것은 학명(Giraffa camelopardalis)의 뒷부분이다. 글자 그대로 낙타(camel)의 몸통에 표범(leopard)의 무늬를 띤다는 뜻이다. 현존하는 새 중 가장 큰 타조(駝鳥)도 목이 길쭉한 게 낙타(駝)와 같기 때문이다.

‘한국동물원 80년사’에 따르면 창경원 당시 보유 동물은 124종 800여 마리였다. 1984년 서울대공원 개원 땐 무려 374종 3909마리로 늘었다. 150여종을 외국에서 들여왔다. 그러나 우리나라에 처음 소개되는 만큼 이름을 만드는 데 애를 먹었다. 일런드(Eland), 시타퉁가(Sitatunga), 스프링복(Springbok), 니알라(Nyala)처럼 우리말로 표현하기 난감한 경우 어쩔 수 없이 외래어로 받아들이고 큰개미핥기(Giant anteater), 흰코뿔소(White rhino), 검은코뿔소(Black rhino), 북극곰(Polar bear)처럼 영어를 직역하기도 했다. 한글 이름을 정하기 위해 생물학자, 국어학자, 동물원 전문가로 위원회도 만들었다.

동물원에서는 주요 동물에 대해 종별 명칭 외에도 각 개체에 이름을 지어 부르기도 한다. 지능이 높을수록 희귀해 마릿수가 적은 경우 더 그렇다. 코끼리, 고릴라, 돌고래, 호랑이를 꼽을 수 있다. 지난해 제주 앞바다로 돌아간 남방큰돌고래 ‘제돌이’가 좋은 사례다. 하지만 되짚어 볼 게 있다. 2001년 지리산에 방사한 반달가슴곰 ‘장군이’와 ‘반돌이’를 떠올려 보자. 야생 적응이 서툴러 사찰에 침범하고 등산객을 따라다니며 먹이를 구걸하는가 하면 양봉농가의 꿀통을 덮쳐 피해를 입히는 등 말썽을 꽤 피웠다. 이후 곰 복원을 위해 지리산에 방사한 동물에겐 이름을 붙이지 않고 일련번호로 대신할 뿐이다. 장군이, 반돌이 이후 20마리 이상을 방사했지만 그들의 이름을 기억하지 못하는 것은 그 때문이다. 위치추적을 위해 부착한 전파발신기의 일련번호와 체내에 삽입된 쌀알 크기의 마이크로칩만 개체 확인을 위해 있을 뿐이다. 야생동물을 자연으로 돌려보내려는 시도는 이어질 것이다. 그때도 물건의 제품번호처럼 번호를 사용하고 불렸던 이름은 회수하는 게 야생동물의 의인화에 따라 지나치게 감성에 치우치는 일을 예방하는 길이다.

vetinseoul@seoul.go.kr

![[동물박사가 들려주는 동물이야기] 녀석들 이름 어떻게 지었나](http://img.seoul.co.kr/img/upload/2014/06/19/SSI_20140619170345_V.jpg)