[데스크시각] 폴리크라트 주의보/ 임창용 공공정책부 차장

요즘 정부청사 주변 식당을 가끔 혼자 찾곤 한다. 청사 내 기자실이 폐쇄된 후부터다. 기자실에 머무르던 때는 친분이 있는 공무원이나 타사 기자들과 주로 식사를 했다.

혼자 밥을 먹다 보니 본의 아니게 옆 테이블 손님들의 대화를 엿듣게 된다. 청사에서 나온 공무원 손님들이 많다. 자기들끼리의 자리여선지 기자를 대면하고 있을 때보다 솔직하고 내밀한 대화를 많이 한다.

대화의 주류는 역시 대통령선거다. 한데 그 내용은 일반손님들과 구분된다. 일반인들은 후보자 주변 이야기나 대선결과의 예측 정도에 머무르는 반면, 공무원들의 대화는 이를 넘어 보다 실제적, 현실적이다.

대표적인 게 차기 정부의 조직 개편 이야기다. 직접 몸 담고 있는 조직이 개편 대상으로 언론 등에 자주 거론 되는 경우엔 상당히 불안해 하는 모습까지 눈에 띈다.

조직개편 못지 않게 잦은 대화 소재가 고위 간부들의 거취에 관한 이야기다.“모 본부장이 유력 주자 캠프 핵심인사와 막역한 사이”라든가 “모 국장은 그 주자의 부처내 유일한 동문으로, 캠프 사람들과 자주 만난다.” 류의 이야기다.“모 장관이 권력실세에게 달려가 퇴임 이후 자리를 논의했는데 반응이 차가웠다더라.”는 등의 제법 구체적 정황이 나오기도 한다.

문제는 이러한 소문이 하나씩 사실로 드러나고, 비슷한 사례가 점점 늘어갈수록 공무원 조직에 미치는 부정적 영향이 적지 않다는 점이다.

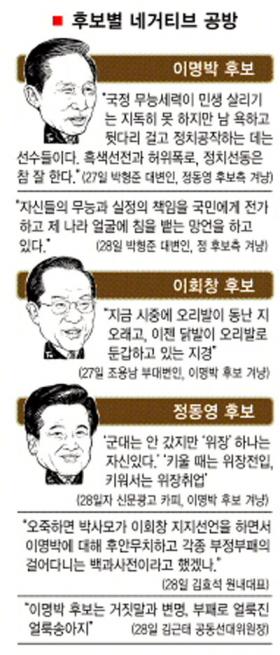

실제 이번 대선전에서는 상대 후보를 겨냥한 네거티브 자료들이 나돌면서 정치관료들, 이른바 ‘폴리크라트’가 이슈화되기도 했다. 세금이나 수사기록 등 일반인이 접근할 수 없는 자료들이 가공돼 비방과 폭로 등 네거티브 선거전략에 활용되면서 논란이 됐다.

정치권을 기웃거리는 학자들과 언론인들, 이른바 ‘폴리페서’나 ‘폴리널리스트’들도 비판 대상이 된다. 하지만, 폴리크라트가 끼치는 해악은 이들보다 더 크다.

공무원은 정책 수립과 집행을 직접 담당하고, 이와 관련된 자료들을 언제든지 볼 수 있는 권한을 갖고 있기 때문이다. 폴리크라트 중에서도 더 조심스런 이들은 정치에 직접 뛰어들려는 사람보다 오히려 정치권과 거래해 조직내에서 자기 욕심을 채우려는 자들이다.

장관이나 공공기관 기관장 등 직접 정치를 하려는 사람들은 제한적인 데다, 행동 하나하나가 노출된다. 이들이 감시의 눈을 피해 정치적 거래를 하는 게 그렇게 쉽지 않다.

그러나 후자는 자신의 신분을 드러내지 않는다. 직접 정치 욕심을 내지 않기 때문에 일반인들에겐 큰 관심의 대상도 아니다. 때문에 이들이 각종 연줄을 통해 정치권 인사와 접촉하고, 자료를 제공하고, 청탁을 해도 좀처럼 국민의 감시망에 걸려들지 않는다.

이런 사람들이 많을수록 조직 화합엔 치명타다. 조직 내에선 이들을 비난하는 사람이 많지만, 그 영향력 때문에 몰래 줄을 서는 사람들 또한 적지 않다. 폴리크라트들은 항상 ‘줄서기 문화’의 선두에 있다.

이들은 국정 운영에도 상당한 마이너스 요인이 된다. 줄 선 사람들이 늘어날수록 정책 집행은 겉돈다. 장관이나 차관 지시에 보고서만 그럴 듯하게 내밀고, 집행·실천엔 손을 놓는다. 얼마전 대단한 정책인양 전시성 자료를 내놓고 진행상황에 대해선 까맣게 모르는 모 부처의 한 부서장과 통화했던 기억이 난다.

대선이 불과 일주일밖에 남지 않았다. 누가 대통령이 되든 공직사회 개혁을 중요 기치로 내걸 것이다. 이때 명심해야 할 것은 숨어있는 폴리크라트를 가려내는 일이다. 이들이 요직에 앉으면 행정개혁이 아닌 행정개악으로 치달을 게 뻔하다. 새 당선자는 행정개혁에 앞서 ‘폴리크라트 주의보’부터 발령하면 어떨까.

임창용 공공정책부 차장 sdragon@seoul.co.kr

![[이용원칼럼] 최악의 대선, 次惡이라도 뽑아라](http://img.seoul.co.kr/img/upload/2005/07/04/SSI_20050704183614_V.jpg)

![[단독]‘아름다운 고발’ 적극 끌어낸다](http://img.seoul.co.kr/img/upload/2007/12/04/SSI_20071204180831_V.jpg)

![[단독] 자금세탁방지제도 ‘있으나마나’](http://img.seoul.co.kr/img/upload/2007/12/04/SSI_20071204021427_V.jpg)