[이용철의 영화 만화경] 그림자 살인

소설이나 영화에서 탐정은 익숙한 인물이다. 그런데 한국에선 탐정이란 직업이 합법적으로 존재하지 않기 때문일까, 추리소설과 추리물이 도처에 널렸음에도 불구하고 가공의 인물이든 실제 인물이든 기억에 남는 탐정의 이름이 없다. 박대민의 ‘그림자살인’은 탐정을 표방한 인물이 사건을 파헤치면서 벌어지는 이야기다. 조선시대 말기의 경성을 배경으로 활동하는 탐정의 이야기가 관객의 사랑을 얼마나 받을지는 모르겠다. 다만 시리즈를 염두에 둔 듯한 이 영화가 계속 이어진다면, 한국산 유명 탐정의 이름 하나쯤 남길 수 있겠다.

의학도인 광수는 해부실습용으로 주워온 시체가 높은 양반의 실종된 아들임을 알고 놀란다. 그가 살인 누명을 피하려고 찾아간 사람은 진호. 기껏 실종자를 찾거나 자질구레한 일을 처리하면서 살아가던 진호는 거액의 현상금에 대한 욕심으로 광수의 간절한 부탁을 들어준다. 며칠 뒤, 또 다른 권력자가 살해되자 진호는 두 사건 사이에서 이상한 낌새를 느낀다. 신분을 숨긴 채 여류발명가로 활동하는 순덕의 도움을 얻어 사건의 심장부로 접근해 가던 진호와 광수는 상상하지 못한 비밀과 대면하게 된다.

‘그림자살인’의 시나리오를 써 ‘막동이 시나리오 공모전’에서 당선된 박대민이 연출까지 겸한 결과물에는 좋고 나쁨이 뚜렷하다. 세세하게 배열된 장치들과 짜임새가 있는 인물구성에는 아기자기한 맛이 있지만, 추리물에서 지나친 친절과 과다한 의욕이 꼭 좋은 것만은 아니다. 관객은 단지 ‘범인의 정체와 범행 동기’를 궁금해하는 게 아니라, 추리에 자발적으로 참여하면서 재미를 찾는다. 하지만 ‘그림자살인’은 너무 많은 음식이 차려진 정식코스 같아서 감독이 건네주는 대로 음식을 받아먹는 기분이 든다. 박대민은, 관객이 영화보기에 창조적으로 개입할 때 최선의 결과를 낳는다는 사실을 잊은 것 같다.

사라진 것과 드러난 것 너머로 숨겨진 진실을 발견하는 과정에서 구축된 주제는 좋은 편이다. 주인공들이 마침내 맞닥뜨리는 비극은 어쩔 수 없이 영화의 배경인 일제강점기와 연결되어 있다. 짐승 같은 야만인들과 권력자들이 ‘보호받지 못한 순수’를 파괴한다는 설정은 일제에 의해 희생당한 조선 민중의 메타포나 다름없다. 내내 경쾌한 발걸음을 유지하던 영화는 클라이맥스에 이르러 비밀을 폭로하면서 적지 않은 감동을 자아내지만, 그 때문에 극의 분위기가 심하게 요동치기도 한다.

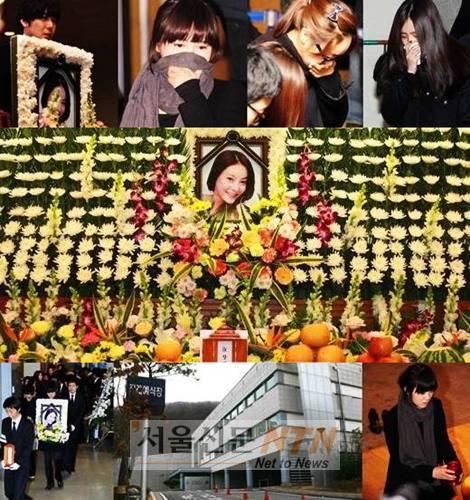

‘그림자살인’ 속의 애사는 얼마 전 자살한 한 연예인으로 인해 불거진 사태를 떠올리게 한다. 두 얼굴을 가진 권력자들은 그들의 추악한 욕망을 채우고자 힘없는 자들이 살기 위해 벌이는 투쟁을 가차 없이 짓밟곤 한다. 영화에서처럼 우리들의 영웅이 악당들을 척척 처단해 주면 얼마나 좋을까만, 현실은 그 반대다. 죽은 여배우의 스캔들은 무관심속에 차츰 잊힐 것이고, 얼마 지나지 않아 폭력의 역사는 다시 반복될 것이다. ‘그림자살인’의 해피엔딩이 슬프게만 보이는 요즘이다. 감독 박대민, 새달 2일 개봉. 15세 이상 관람가.

<영화평론가>

![[이용철의 영화 만화경] 그림자 살인](http://img.seoul.co.kr/img/upload/2009/03/27/SSI_20090327181516_V.jpg)

![[옴부즈맨 칼럼] 나눔 바이러스 온 국민에 전하길/김재범 한양대 신문방송학 교수](http://img.seoul.co.kr/img/upload/2009/03/09/SSI_20090309184018_V.jpg)