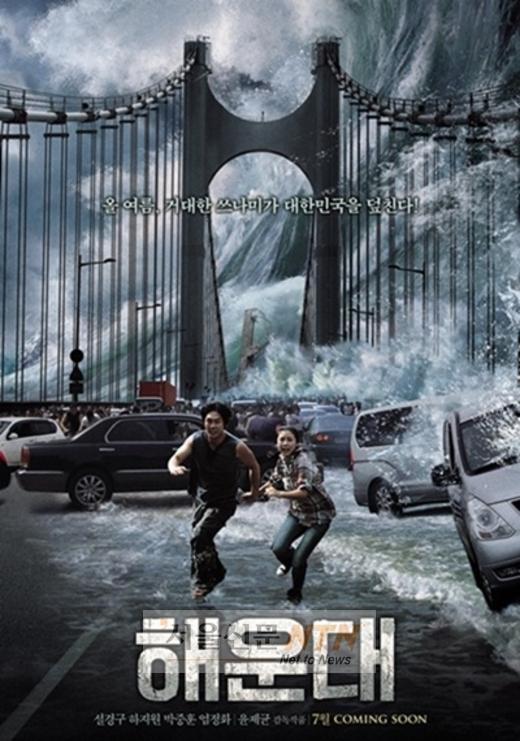

[Culture | 영화 속 영화계의 환상과 좌절에서 나온 교훈] ‘장자연 사건’에 떠올린 영화 속 여배우의 비애

독일의 별난 시인이며 시나리오 작가인 B. 브레히트(1898~1956)는 야망을 가지고 할리우드에 입성하였으나 영화판에 적응하지 못하고 1947년에 그곳을 떠나면서 ‘할리우드’라는 제목의 냉소적인 시를 남겼다.

“매일 같이 내 일용할 양식을 벌기 위하여 나는 거짓말이 팔리는 시장으로 간다….”

대중문화의 본바닥에서 거짓과 허상이 판을 친다는 아이러니는 비단 할리우드에 국한된 얘기만은 아닐 것이다. 우리나라에서도 최근 TV에서 ‘연예계 괴담 성상납의 실체는?’ 이라는 듣기 민망한 특집이 있었는가 하면 “이 고통에서 벗어나고 싶습니다”라는 고인의 애절한 메모가 줄곧 소개된 바 있다. 이 사건은 추억의 명화 속 영화인들이 겪는 좌절과 슬픔을 떠올리게 된다. 적어도 영화인 루키들은 이 영화들의 감상법을 익혀 보면 도움이 될 것이다.

<사랑과 경멸>(1963)

: 감독과 제작자, 작가의 불협화음

세계적 명성을 가진 영국의 영화전문지 《사이츠앤사운드》의 맥케이브 기자가 일찍이 2차 대전 이후 유럽영화 최고의 걸작이라고 지나칠 만큼 찬사를 보낸 프랑스 영화 <사랑과 경멸>을 보자. 프랑스의 ‘필름 느와르’ 계의 장 뤽 고다르 감독의 화제작이다. 독일 영화의 거장으로 할리우드에서 활약한 프리츠 랑 감독이 실명으로 출연해 ‘영화 속의 영화’를 찍는 과정에서 벌어지는 사랑과 갈등 그리고 비극을 담고 있다.

영화에서 시나리오 작가는 돈을 위해서 예술적 소신을 굽혀 돈줄을 쥔 할리우드 제작자에 아부하는 시나리오를 쓰면서 갈등을 겪고, 자신의 부인이 제작자와 가까워지는 것을 오히려 눈감으려 하나 부인은 그런 자신의 남편을 경멸하면서도 제작자와 어느새 가까워진다. 이제 여배우로 뜨는 것은 시간문제이다. 아름다운 나폴리 항구 앞의 카프리 섬에서 로케하고, 누드로 나오는 육체파 브리지트 바르도가 젊은 부인 역을 맡았다(필자는 카프리 섬에 들렀을 때 깎아지른 32미터 절벽 위에 위태롭게 서 있는 촬영 현장 ‘카사 말라파르테’ 별장의 멋진 모습을 배를 타고 본 적이 있다). 결국 그 부인은 남편을 버리고 제작자와 랑데부하여 빨간 포르쉐를 타고 로마로 올라가다 오일 탱커에 치여 길에서 같이 죽는다는 파국이 기다린다.

현실에서도 여주인공 바르도는 배우 세 명과 3년 터울로 결혼과 이혼을 반복하고 네 번째로 한 기업가와 결혼을 하였다. 자료에 의하면 그 밖에도 6명의 명사가 엑스파일 리스트에 포함된다고 한다. 고다르 감독과 극작가 역의 미셀 피콜리, 그리고 영화 속 감독 역 프리츠 랑의 세 사람은 약속이나 한 듯이 각각 세 번씩 결혼한 로맨티시스트 들이다.

현실에서 거장감독인 프리츠 랑은 영화에서 19세기 초의 독일 시인 F. 횔덜린(1779~1843)의 시 <시인의 사명(The Poet’s Vocation)>을 직접 읊는 고고한 예술감독임을 보여준다.

“신 앞에 외로이 서게 되었을 때 두려워 말라, 그대의 순진함이 그대를 보호하리라. 어떤 무기나 핑곗거리도 필요 없나니, 신의 부재(不在)가 그대를 구할 것이므로.”

돈을 벌기 위해 흥행위주의 영화를 만들라는 제작자의 압력과 성화에 굴하지 않고 끝까지 예술영화를 고집하는 랑 감독은 이 영화에서 브리지트 바르도가 남편에게 책을 읽어주는 형식을 빌려 자기의 소감을 다음과 같이 우리에게 전해준다.

“… 사람은 악과 위선에 부딪히면 반항하게 된다. 사람은 상황이나 관습에 얽매이게 되면 반항해야 된다. 그러나 살인이 해결책은 아니다. 욕망에 의한 살인은 무의미하다. 어떤 여자와 사랑을 했는데 그녀가 날 배반했으니 죽인다. 그러면 나는 무엇인가? 그녀가 죽었으니 사랑을 잃는다. 내가 그녀의 연인을 살해한다 해도 그녀가 나를 미워할 것이므로 사랑을 잃기는 마찬가지다. 살인은 좋은 해결책이 아니다….”

자살도 자기 자신에 대한 살인이므로 자살로 생을 마감하는 연예인에게 들려주고 싶은 랑 감독의 경구이다. 역설적으로 들리겠지만 결국 무신론으로 무장하고 결혼이든 이혼이든 질투심을 버리는 것, 이 두 가지가 랑 감독이 알려주는 영화판의 생존법이라 하겠다. 워낙 쾌남미녀들이 무리를 지어 만나는 곳이니 그 말은 음미할 가치가 있다.

<선셋 대로>(1950) : 늙은 여배우의 환상과 좌절

원로 여배우가 살인으로 해결책을 구하려 한 비극적 케이스가 여기 있다. 영화 속 주인공은 왕년의 대스타였던 50대의 여배우 노마 데스먼드이다. 30대 초반의 사나이 조 길리스는 돈이 떨어져 차를 차압당하는 별 볼일 없는 시나리오 작가다. 차를 차압하러 왔던 자들을 피하여 쫓기게 되는 조. 쫓기던 중 타이어가 펑크 나 우연히 폐가 같은 대저택의 차고에 차를 파킹하고, 돌아가려 하는데 알고 보니 그 집은 왕년의 유명했던 여배우 노마 데스먼드의 집이었다. 그렇게 해서 ‘지골로’가 된 조는 벗어나고자 하면 할수록 옛날의 환영 속에 사는 그녀의 위안 역이 될 뿐이다. 노마가 자신의 손목을 면도칼로 긋고, 자살을 시도했다는 소식을 듣는 바람에 마음이 약해지는 조. 한편 저택의 집사 맥스 역시 알고 보니 그녀의 전남편이며 유명감독이었던 사람이었으나 지금은 운전기사 노릇을 하고 있었다.

이 이상한 관계는 결국 노마가 그녀를 감히 벗어나려는 조를 사살함으로써 끝장나고 만다. 옛날의 명성을 잊지 못하는 여배우와 그녀의 세 남편 중 첫 번째 남편이었던 몰락한 감독, 쫓기는 시나리오 작가 등 영화계의 뒤안길의 서글픈 군상들이 명멸한다. 현실에서 여주인공 노마 역의 여배우 글로리아 스완슨은 이혼, 결혼을 반복하며 6번이나 결혼하였다. (필자는 독일 프랑크푸르트에서 1997년에 앤드루 웨버의 동명 뮤지컬을 독일어로 감상한 적이 있다.)

이 영화에 나오는 대사는 미영화연구소(AFI) 선정 100대 명대사에 올랐다. 여주인공이 젊은 애인에게 “나는 대스타야. 졸아든 것은 영화판이야(I am big! It’s the pictures that got small)”라고 소리치는 것이 그것이다.

<이브의 모든 것>(1950) : 젊은 여자 탤런트들의 집념과 야망

참한 용모와 진솔한 태도를 가진 20대 말의 탤런트 지망여성이 미국 연극영화계에서 절정에 다다른 40대 중반의 원로 여배우에게 접근하여 환심을 사서 비서역을 맡게 되자 서서히 본색을 드러낸다. 여배우의 남편인 극작가와 그녀의 애인인 영화감독에게 접근하는가 하면 평론가를 유인하여 선임 배우가 신인 배우의 출연을 꺼리는 여배우들의 작태를 고발하는 기사를 낸다. 이 야심찬 여인이 선배를 딛고 젊은 여배우로 성장하지만 결국 다른 더 젊은 여배우 지망생의 타깃이 된다는 것이 결말이다. 이 영화에서 원로 여배우 역의 베티 데이비스는 실제로 4번 결혼하였고 젊은 여배우 역의 앤 백스터는 현실에서 3번 결혼하였다.

<에비에이터>(2004) : 제작자 엑스 파일에 담긴 여배우들

영화 주인공은 당대의 거부이며 영화제작자로도 유명한 영화계의 전설 하워드 휴즈이다. 그는 20여 편의 영화를 만들고 어떤 때는 감독도 하면서 실제로 명배우 캐서린 헵번과 에바 가드너와 염문을 뿌렸으며 기라성 같은 여배우들 진 할로우, 베티 데이비스, 올리비아 디 하빌랜드, 진저 로저스, 제인 러셀 등과도 로맨스를 가졌다. 미녀 배우 진 피터스 등과 세 번의 결혼과 이혼을 반복하였으나 자식도 없이 수많은 젊은 탤런트와 계속 염문을 뿌리다가 기인답게 (말년에는 손톱과 머리 깎기를 거부했다) 1976년, 라스베이거스 호텔의 펜트하우스에서 강박증 환자로 쓸쓸히 홀로 사망하였다. 그의 별명은 ‘지상 최고의 바람둥이(The World’s Greatest Womanizer)’였다. 3번 결혼과 이혼을 거듭하고 문란한 남자관계를 가진 마릴린 먼로를 파헤친 영화 <노마 진과 마릴린>(1996), 그리고 4번 결혼을 반복하고 수많은 염문을 뿌린 찰리 채플린의 일대기를 그린 <채플린>(1992) 등도 감상할 가치가 있다.

여기서 하나의 질문이 떠오른다. 위의 영화 속 그들이 거쳐 간 여배우들은 과연 그들을 정말 사랑해서인가, 아니면 하나의 관문을 통과하기 위한 의식에서인가? 이제 정답은 관객 여러분의 몫이 되었다.

글 최정호 한양대 겸임교수(다문화 경영론), 《CEO여 문화코드를 읽어라》의 저자

![[이용철의 영화 만화경] 동명원작 리메이크 ‘퍼니게임’](http://img.seoul.co.kr/img/upload/2009/10/08/SSI_20091008173218_V.jpg)

![[Culture | 영화 속 영화계의 환상과 좌절에서 나온 교훈] ‘장자연 사건’에 떠올린 영화 속 여배우의 비애](http://img.seoul.co.kr/img/upload/2009/06/21/SSI_20090621144914_V.jpg)

![[이용철의 영화 만화경] ‘코렐라인:비밀의 문’](http://img.seoul.co.kr/img/upload/2009/05/15/SSI_20090515175548_V.jpg)