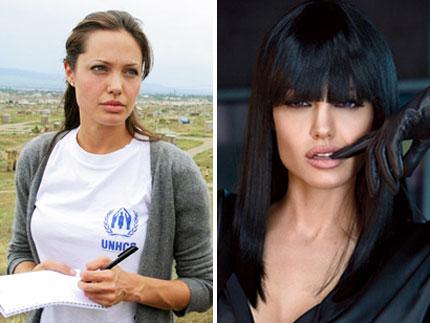

졸리, 성녀와 악녀 사이…”따뜻한 가슴 vs 잔인한 사랑”

배우는 여러개의 얼굴을 가지고 있어야 한다. 마치 옷을 갈아입듯 작품 속 캐릭터에 맞춰 얼굴을 바꿀 수 있어야 진정한 배우가 될 수 있다. 그런면에서 안젤리나 졸리는 배우의 숙명을 타고난 것이나 마찬가지다.

연기파 배우 존 보이트와 마셀린 버틀랜드 사이에서 태어난 졸리는 할리우드에서 유래가 없는 독특한 이미지와 매력을 바탕으로 일찍부터 주목받았다. 1993년 ‘사이보그2’로 데뷔해 1999년 ‘처음 만나는 자유’로 25살의 나이에 아카데미 트로피를 거머쥐었다. 그리고 2000년대부터는 다양한 블록버스터 영화에 출연하며 흥행배우의 입지를 굳혔다.

그녀의 다양한 필모그래피만큼이나 화제를 모은 것은 사생활이다. 아버지 존 보이트와의 의절은 물론이고 떠들썩한 연애사까지 화제를 모으며 2000년대 할리우드에서 가장 돋보이는 가십의 여왕이 됐다.

졸리가 세상을 떠나고 난다면 할리우드의 역사는 그녀를 어떻게 기억할까. 또 팬들은 안젤리나 졸리를 어떤 이미지로 떠올리게 될까. 성녀와 악녀 이미지 사이에서 아슬아슬한 줄타기를 하고 있는 졸리, 그녀의 두 얼굴을 들여다봤다.

◆ 위험한 사랑 “돌을 맞을지라도...”

2005년, 할리우드를 발칵 뒤집어놓은 대사건. 브래드 피트-제니퍼 애니스톤-안젤리나 졸리의 삼각 스캔들이다. 세기의 커플로 불렸던 피트와 애니스톤의 사랑이 졸리의 등장으로 인해 산산조각 났다. 영화 ‘미스터 앤 미세스 스미스’에서 열연한 피트와 졸리가 사랑에 빠지며 피트 부부는 이혼 소식을 전했다.

피트는 애니스톤과의 이혼 후 졸리와의 사랑에 빠졌음을 인정했다. 할리우드가 가장 사랑한 스타였던 피트는 삼각스캔들로 언론과 팬들의 맹비난에 시달렸다. 졸리 역시 이 일로 인해 ‘세기의 악녀’로 불리기 시작했다.

그러나 두 사람은 주변의 시선을 의식하지 않고 2005년 5월경부터 동거 생활을 시작한다. 그리고 1년 뒤 졸리는 자신을 똑닮은 딸 샤일로을 낳았다. 피트가 애니스톤과의 결혼 생활 내내 원했던 자신의 2세였다.

피트와 졸리는 법적인 결혼은 하지 않았지만 그 어떤 부부보다 강한 결속력으로 가정을 꾸려나갔다. 피트는 졸리의 일을 자신의 일처럼 여겨 모든 것을 함께 공유했다. 졸리의 입양아였던 매덕스를 자신의 호적에 입적시켰고 자하라, 팍스 입양을 함께 추친했다. 두 사람의 가정은 그 누구도 손가락질 하지 못할 정도로 완벽하게 거듭났다.

◆ 천륜을 끊다 “나에게 아버지는 없다”

졸리는 자신의 아버지 존 보이트와는 애증의 관계다. 아버지의 끼를 물러받아 배우로서 천부적인 재능을 타고났지만 아버지의 부재 속에서 성장했고 스타가 된 후에도 아버지의 돌발행동으로 배신감을 느껴야 했기 때문이다.

그녀의 아버지와 어머니는 1살이 되던해 이혼했다. 이후 졸리는 어머니 바셀린트의 손에서 힘든 어린시절을 보냈다. 아버지의 피를 물려받아서일까. 졸리는 어린시절부터 연기를 접했고 모델로 활동했다. 그리고 1997년 ‘사이보그 2’를 통해 정식 데뷔를 하게 된다.

아버지의 후광을 입는 것을 꺼렸던 졸리는 데뷔 시절부터 아버지의 성을 쓰지 않았다. 그러나 몇년 후에는 자신의 이름에서 아버지의 성을 완전히 걷어냈다.

오프라 윈프리 쇼에 출연한 보이트가 졸리를 정신 이상자로 모는 발언을 하며 아버지에 대한 신뢰가 무너지기 시작했다. 그리고 캄보디아 출생의 매덕스를 입양하고자 한 졸리와 마찰을 빚으면서 졸리는 아버지와 부녀의 연을 끊었다.

◆ 평화 수호자 “파티보다 세계 평화가 우선”

졸리가 아름답다는데 이견을 달 사람을 별로 없다. 그러나 그녀의 아름다움은 단순히 외모에서만 나오는 것이 아니다. 내면의 아름다움이 외면을 압도한다. 졸리는 또래의 여배우들이 걷는 화려한 삶을 영위하지 않는다.

LA클럽에서 밤을 지새우고 연인과 해외 휴양지를 떠도는 것보다 그녀에게 중요한 것은 아프리카 오지의 아이들을 돌보고 기상이변으로 폐허가 된 곳을 찾는 일이다. 2001년 영화 ‘툼 레이더’의 해외로케지였던 캄보디아에서 새로운 세상을 경험한 졸리는 이듬해부터 본격적인 활동에 나섰다.

UN의 국제난민고등판문위원회의 명예대사로 활동하며 나미비아, 시에라리온 등 아프리카 국가를 수차례 방문했고 필리핀, 캄보디아 등 아시아 국가에서의 봉사 활동에도 두 팔을 걷어붙였다. 그녀에게 봉사는 내면을 포장하기 위한 허울좋은 가면이 아니다.

지난해 낳은 쌍둥이의 얼굴을 공개하면서 피플지로부터 받은 400만 달러도 자선단체에 기부했다. 수익의 1/3을 기부할 뿐만 아니라 일년에 두달 이상 오지에 가서 봉사활동하는데 시간을 쏟는다. 그녀의 사회활동은 할리우드 스타들의 사회적 책임에 대한 가치관을 바꿔놓았다. 조지 클루니, 스칼렛 요한슨, 셀마 헤이엑 등의 스타들로 할리우드의 울타리를 벗어나 세계를 바라보게 됐다.

◆ 6명의 아이들 “가슴으로 낳았다”

졸리와 피트에게는 가슴으로 낳은 자식이 6명이나 있다. 그들에게 아이들이란 핏줄의 이상의 개념이다. 자식에 대한 그들의 가치관은 “핏줄보다 애정”이라는 생각이다. 졸리의 첫번째 아들 매덕스와의 만남은 2001년 영화 ‘툼 레이더’ 촬영에서 이뤄졌다. 촬영 중 고아원을 방문한 졸리는 활짝 웃는 매덕스의 얼굴이 잊혀지지 않아 가족과 남편(빌리 밥 손튼)의 반대를 무릎쓰고 입양을 결정했다.

둘째 딸 자하라는 아프리카 에디오피아에서 입양했다. UN홍보대사로 에디오피아를 방문한 졸리는 영양 실조로 신음하고 있던 자하라의 눈망울을 보며 운명을 직감했다. 2006년 5월에 졸리는 피트와의 사이에서 첫딸 샤일로를 낳았다. 그러나 자신의 핏줄을 낳은 후에도 입양에 대한 가치관을 바꾸지 않았다. 2007년에는 베트남 출생의 팍스 티옌을 입양했다.

2008년 쌍둥이 녹스 레온과 비비안 마셀린을 낳은 졸리와 피트는 이제 여섯 아이의 부모가 됐다. 자신의 핏줄과 입양한 아이들을 함께 키우고 있는 두 사람은 언론과의 인터뷰를 통해 “샤일로보다 매덕스, 자하라, 팍스에게 더 많은 애정을 쏟는다”고 말했다.

졸리는 “그 아이들은 스타의 입양아라는 이유로 주목받는 인생을 살게끔 되있다. 또 피트와 내가 밝히지 않더라도 스스로 부모와 다른 눈 색깔과 피부색을 가졌다는 것을 알게 될 것”이라며 “그렇기 때문에 더 많은 관심과 애정을 쏟는다. 그 애들은 입양아가 아니라 나와 피트의 첫째, 둘째, 넷째 아이들이다”라고 말해 많은 팬들에게 감동을 안겨주기도 했다.

기사제휴/스포츠서울닷컴@import'http://intranet.sharptravel.co.kr/INTRANET_COM/worldcup.css';

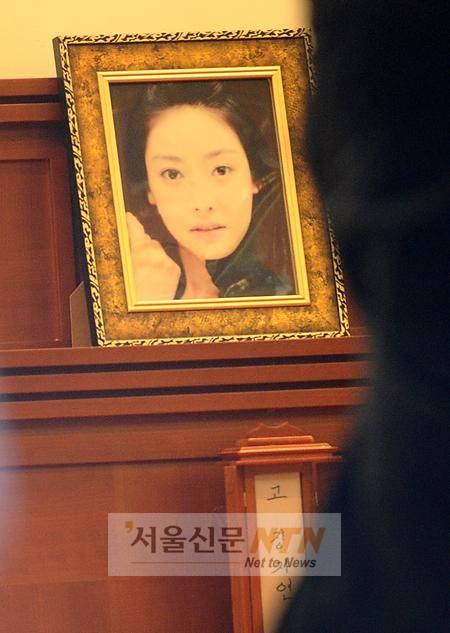

![[NOW포토] 홍수현 “제 색다른 매력 느끼세요!”](http://imgnn.seoul.co.kr/img/upload/2009/04/09/SSI_20090409172626_V.jpg)

![[NOW포토] 홍수현, 귀엽거나 섹시하거나](http://imgnn.seoul.co.kr/img/upload/2009/04/09/SSI_20090409181955_V.jpg)

![[NOW포토] 홍수현, ‘잘빠진 S라인’ 감상하세요](http://imgnn.seoul.co.kr/img/upload/2009/04/09/SSI_20090409183531_V.jpg)

![[女談餘談] 종이 족쇄/이순녀 문화부 차장](http://img.seoul.co.kr/img/upload/2008/02/01/SSI_20080201175009_V.jpg)

![[이용철의 영화 만화경] 그림자 살인](http://img.seoul.co.kr/img/upload/2009/03/27/SSI_20090327181516_V.jpg)