[이용철의 영화만화경]벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다

‘벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다’(이하 ‘벤자민 버튼’)는 스콧 피츠제럴드의 단편집 ‘재즈시대 이야기’(1922년)에 수록된 작품이다. 평론가 패트릭 오도넬은 펭귄판 ‘재즈시대 이야기’의 서문에서 “‘벤자민 버튼’이 (장차) 영화화된다고 해도 놀라운 일이 아닐 것이다. 첫눈에 보아도 이 이야기는 단순하며 영화적 판타지에 적합하다.”고 썼다. 이윽고 데이비드 핀처에 의해 영화로 만들어진 ‘벤자민 버튼’이 올해 미국 아카데미의 13개 부문 후보에 오르며 만듦새마저 인정받고 있다.

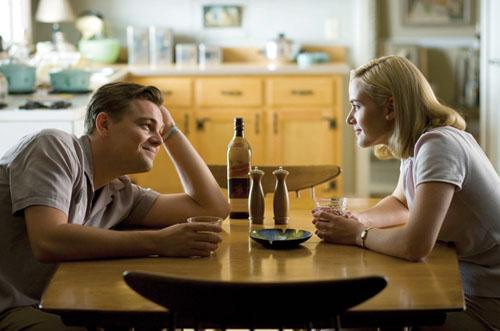

1차 세계대전이 끝난 1918년, 뉴올리언스에서 여든 살 남자의 얼굴을 가진 사내아이가 태어난다. 수치심에 아버지가 양로원 계단에 내다 버린 아이는 그곳의 살림을 도맡은 한 흑인여성의 보살핌 아래 자란다. 곧 죽을 거라는 의사의 진단과 달리 생명을 부지해 나가던 아이에게 이상한 일이 일어난다. 나이를 먹을수록 외모가 차츰 젊어지는 것이 아닌가. 어느 날, 소년은 할머니를 찾아온 소녀 데이지에게 첫사랑을 느끼는데, 이후 두 사람의 관계는 오랜 질곡의 세월을 통과하게 된다.

‘신체 나이를 거꾸로 먹는 남자’라는 설정만 같을 뿐, 영화와 원작의 내용은 완전히 다르다. 굳은 껍질을 뒤집어쓴 사회와 역사에 대한 풍자를 바탕으로 써진 피카레스크 소설은 영화로 옮겨 오면서 두 남녀의 끈질긴 인연과 사랑을 주제로 삼는다. 다른 장르인 문학과 영화를 일일이 비교하면서 잘잘못을 따지는 건 옳지 않거니와, 필자 또한 그러고 싶은 생각이 없다. 다만 옷을 갈아 입은 이야기가 새롭게 얻은 건 무엇이고, 과연 어떤 성과를 거두었는지는 반드시 생각해 봐야 한다.

사실 ‘벤자민 버튼’은 핀처의 영화라기보다 각본을 쓴 에릭 로스의 산물로 보는 게 맞다. 첫째, 영화의 주제, 스타일, 분위기가 핀처의 전작들과 판이하고, 둘째 영화의 내용과 전개방식이 로스의 대표작이자 아카데미 각색상 수상작인 ‘포레스트 검프’의 그것과 흡사하기 때문이다. 두 영화의 주인공은 남다른 조건을 부여받은 채 태어난 인물이고, 자기의 의지와 별 상관없이 격동의 시간과 사회를 헤쳐 나가며, 어릴 때 만난 첫사랑이 두 남자의 평생을 좌우한다.

‘검프’의 세상살이와 사랑 만들기에는 감동이 있다. 지능이 조금 떨어지는 남자가 착실함과 진실함으로 인생의 승리자가 되고, 한 여인을 향한 변함없는 사랑이 결실을 본다는데 목석처럼 바라볼 관객은 드물다. 반면 버튼과 데이지의 삶에는 적극성이 결여되어 있다. 두 사람은 기묘한 인연으로 맺어졌음에도 정작 사랑 앞에서 무책임하고, 때론 상대방을 거부하며, 현실에서 벗어나 도피하기 일쑤다. 영화는 영웅을 필요로 한다는 점에서 ‘벤자민 버튼’의 두 주인공은 가히 실격감이다.

혹자는 ‘벤자민 버튼’의 지고지순한 로맨스로부터 감동받았다고 이야기한다. 장애를 극복하고 일생 동안 지속되는 사랑. 물론 좋은 소재이며 마음을 움직이기에 충분한 이야기다. 그러나 버튼과 데이지의 사랑과 그 전개과정은 자연스럽게 받아들여지지 않는다. 그 사랑이 어떻게 시작되고, 어떻게 유지되고, 어떻게 부서지고, 어떻게 끝을 맺는지 하나씩 떠올리면 껄끄러움과 불편함이 온몸을 감싼다. ‘아름답고 위대한 사랑’이라는 감상은 영화에서 주어진 게 아니라, 혹시 영화와 별개로 관객의 머릿속 상상으로 구한 게 아닐까.

어쩌면 착각할 법한 게, 두 주연 배우 - 브래드 피트와 케이트 블란쳇은 드물게 우아하고 아름다운 배우인 데다 성실한 자세로 연기에 임했다. 게다가 ‘벤자민 버튼’의 촬영·음악·미술·의상·분장은 한 치의 모자람이 없이 영화의 예술성을 뒷받침한다. 그래서 나는 ‘벤자민 버튼’에 대한 열광을 ‘미혹’이라 여긴다. 영화가 말하려는 게 무엇인지, 영화의 주제에 진정성이 있는지, 감동의 실체가 진정으로 느껴지는지, 다시 한 번 질문해 보기 바란다. 원제 ‘The Curious Case of Benjamin Button’, 감독 데이비드 핀처, 12일 개봉.

영화평론가

![[고용위기 대안을 찾아라] (4·끝) 직업훈련 활용하라](http://img.seoul.co.kr/img/upload/2009/01/31/SSI_20090131020721_V.jpg)

![[스포츠 라운지] ‘개혁 전령’ 신태용 성남 감독](http://img.seoul.co.kr/img/upload/2009/01/29/SSI_20090129180507_V.jpg)