노출의 계절 안보이는 곳까지 신경썼나요?

옷이 한없이 얇아지고 짧아지는 계절. 집을 나서기 전 점검해야 할 사항들이 해마다 늘어간다. 여름철 패션 감각을 결정짓는 잣대는 옷을 얼마나 잘 차려 입었는가에 있지 않다. 땀이 흥건한 겨드랑이와 거뭇한 팔·다리, 가뭄의 논처럼 갈라진 발 뒤꿈치, 얇은 옷 사이로 드러난 속옷, 향기롭지 못한 체취는 매력을 반감시킨다.

사소한 차이로 문명과 야만이 갈릴 수 있다는 것을 명심할 것.

■삐져나온 털, 오~No!- 겨털 10분만에 제압 레이저 인기

미국 여배우 줄리아 로버츠가 수년 전 털 때문에 구설수에 오른 적이 있다. 공개 석상에 소매 없는 드레스 차림으로 나온 그녀의 겨드랑이 밑으로 드러난 수염 같은 털에 사람들은 경악했다.

여자도 남자처럼 자유롭게 털을 드러낼 권리가 있다는 것을 당당하게 증명하고 싶었던 그녀의 행동은 톱 여배우로서 격에 맞지 않는다는 비난을 샀다. 더구나 요즘엔 남자도 시커먼 털을 드러내면 눈총을 받는 시대 아닌가. 개그콘서트의 비호감 캐릭터 왕비호도 부끄럽게 겨드랑이를 가리는 것을 보면 말이다.

면도가 가장 쉽고 싼 제모 방법. 그만큼 후유증은 크다. 상처가 나면 2차 감염으로 모낭염이 생길 수 있다. 수차례 면도로 각질층이 손상돼 색소 침착이 생기고 피부가 거북이등처럼 될 우려가 있다.

또 하나는 털이 굵게 난다는 것. 모근을 제거하는 것이 아니라 털의 단면을 직선으로 잘라 버리기 때문에 털이 잘린 부분부터 올라오니 굵게 느껴지는 것이다. 제모크림 또한 간편함으로 애용된다. 하지만 털을 녹이는 설파이드 성분이 자극을 줄 수 있다. 겨드랑이 같은 예민한 곳보다 다리에만 사용하는 것이 좋고 임신부는 피하는 것이 상책이다.

레이저 영구 제모술은 돈이 많이 들지만 효과가 가장 좋다. 최근 각광받는 시술은 H2PL레이저. 팔, 다리는 30~40분, 겨드랑이는 10분 정도면 끝날 정도로 간단하다.

린 클리닉의 김세현 원장은 “모낭의 멜라닌 색소만 겨냥하기 때문에 피부 조직이 상하지 않고 가느다란 털들은 남겨 놓기 때문에 자연스러운 효과를 볼 수 있다.”고 설명했다.

병원에 갈 정도가 아니라면 여성 전용 제모기 사용을 고려해 볼 만하다. 필립스의 ‘사티넬 아이스 프리미엄’은 제모 헤드에 세라믹을 사용해 자극을 줄였고 냉찜질 효과로 제모시 통증을 완화하기 위한 아이스 쿨러가 달려 있는 제품. 모근까지 흉터없이 제거해주며 제모 주기도 길어 찾는 여성들이 늘고 있다. 사람에 따라 다르지만 털의 굵기를 줄여주는 효과도 있다고 한다. 다만 20만원대로 초기 투자 비용이 높은 것이 다소 부담이다.

■못참겠다 냄새- 데오도란트 하나쯤은 필수

땀은 누구나 흘린다. 그렇다고 누구나 시큼한 냄새를 발산하는 것은 아니다. 냄새만 나는 게 아니다. 세균도 번식한다. 물티슈로 수시로 땀을 닦아 청결을 유지하는 것이 상책이다. 땀을 유발하는 카페인 음료 대신 대추차, 오미자차가 좋다. 수년 전까지 만해도 겨드랑이에 바르는 데오도란트는 ‘노린내’ 나는 서양인들이 쓰는 것으로 여겨졌다. 몇년 전부터 국내 데오도란트 판매가 상승세를 타고 있다. 유니레버코리아의 ‘레세나’는 달콤하고 풍성한 향을 담아 마치 향수를 뿌린 듯한 느낌을 줘 인기를 얻고 있다. 스프레이와 스틱 타입으로 휴대하기 간편해 상큼한 이미지 유지에도 좋다. 냄새뿐 아니라 땀 발생 자체를 억제해주는 성분을 가지고 있어 수트 차림의 남성들에겐 필수품이 되고 있다. 데오도란트는 제모 직후 사용할 때 주의해야 한다. 피부가 민감한 상태이므로 보습 로션을 바른 다음 1~2시간 지난 후에 사용하는 것이 좋다.

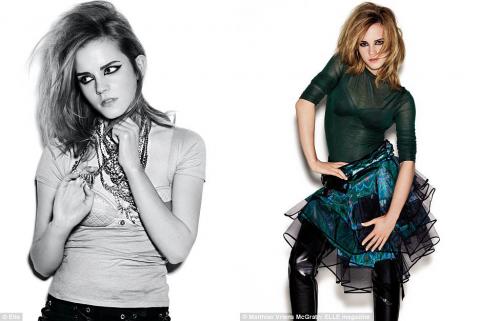

■애매한 속옷끈- 차라리 과감히 드러내시죠

브래지어 끈이 보일까봐 전전긍긍하고 혹여 보이기라도 하면 칠칠하지 못한 여성으로 찍혔던 게 언제인데 세상 변해도 한참 변했다. 요즘은 과감하게 드러내야 멋쟁이라는 소리를 듣는다. 속옷 업계는 자랑스럽게 드러내도록 브래지어 끈을 날로 화려하게 만들고 있다. 인조 보석, 금속, 프릴 등을 장식한 이 패션 어깨끈들은 별도 판매한다. 비비안은 진주빛의 인조 구슬을 달아 우아한 느낌을 강조한 패션 어깨끈을 내놨다. 예스는 브래지어를 구매하면 끈을 목에 두르는 홀터넥 스타일의 어깨끈을 함께 증정해 여성들의 자유로운 옷입기를 돕고 있다.

엉덩이 부분의 도드라진 팬티 선은 뒤태를 볼썽사납게 만든다. 상의와 달리 하의는 속옷을 제대로 감춰야 맵시가 산다. 딱 달라 붙는 스키니 스타일의 하의를 입을 때 봉제선이 레이스로 처리되거나 햄(hem) 라인으로 된 것을 고르는 것이 좋다. 레이스로 된 팬티는 얇은 소재나 밝은 색상의 하의에 입을 때 햇빛을 받으면 레이스가 비칠 수 있으니 주의해야 한다. 올여름 손바닥 길이만 한 아찔한 미니스커트의 유행이 일찌감치 예고되면서 트라이브랜즈의 앤스타일숍은 속옷 노출 걱정이 없는 미니스커트 전용 숏팬츠를 선보여 호응을 얻고 있다. 사각 반바지 스타일의 이 제품은 스타킹이나 레깅스를 착용하지 않는 여름에 맞게 항균, 소취 기능까지 갖추고 있어 입는 사람이나 보는 사람의 민망함을 덜어준다.

다리와 팔도 그냥 노출시키면 때론 흉하다. 특히 핏기 없이 하얀 살갗은 궁색해보인다. 보디 전용 메이크업 제품들이 하루가 다르게 쏟아지고 있다. 이 제품들은 몸을 좀더 매끈하게 보이게 만드는 ‘바르는 속옷’인 셈. 엔프라니의 ‘프레즈믹 레이 루즈 파우더’는 몸에 바르는 펄 파우더. 쇄골, 팔, 다리에 톡톡 두드려 바르면 피부결이 한층 정돈되고 화사한 실루엣을 만들어준다.

■발 뒤꿈치 각질 옥에티- 전용 마스크팩 어때요

화장품 브랜드 ‘네이처 리퍼블릭’이 최근 실시한 설문 조사에서 여성들이 신체 부위 가운데 관리의 필요성을 가장 절감하는 곳이 발뒤꿈치인 것으로 나타났다. 뒤꿈치는 피지선이 적어 각질이 생기기 쉽다. 이 회사가 선보인 양말 타입의 발 전용 마스크팩인 ‘피스 오브 풋&힐 스팀 마사지 풋 마스크’는 동이 날 정도로 인기다. 가격도 착한 3000원. 양말처럼 신었다가 벗으면 되는 간편함과 탁월한 효과로 인기를 얻고 있다.

뒤꿈치 관리에 이어 여름철 샌들에 어울리는 페디큐어까지 신경쓰는 센스가 필요하다. 페디큐어는 발을 뜻하는 pedi와 치료를 뜻하는 cure가 겹합된 말로 발 전체를 청결하고 건강하게 만드는 것이 원래 의미다. 아무리 멋진 샌들을 신었더라도 그에 맞춰 발톱을 물들이지 않는다면 감각이 떨어져 보인다. 베이지, 브라운 샌들에 골드, 카키색 발톱은 세련돼 보인다. 보기만 해도 시원한 화이트 슈즈는 어떤 색도 무난하게 어울리지만 발톱을 줄 또는 물방울로 장식하면 발랄하다. 레드, 핑크 색상의 샌들은 그린, 블루 등 보색이 깨끗함을 준다. 도발적인 블랙 스트랩 샌들을 신을 땐 와인 색상이 제격. DHC의 네일 케어 키트는 저렴한 가격에 집에서도 손쉽게 네일 및 페디큐어를 할 수 있는 제품이 세트로 갖춰져 있어 주머니 가벼운 여성들의 손길이 이어지고 있다.

박상숙기자 alex@seoul.co.kr