[서울광장] 이보다 더 무기력한 여당이 있었나/김경홍 논설위원

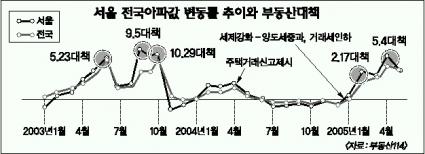

박물관에 보내야 되겠다던 국가보안법을 폐지 했는가. 그토록 분배를 내세우더니 서민들의 삶이 나아졌는가. 집값 잡겠다고 나서더니 어떤 결과를 얻었는가. 실업자는 줄어들었는가.

참여정부가 출범한 지 2년 4개월이 지났다. 임기 5년의 반이 지난 셈이다. 마지막 1년을 대선정국으로 보내고, 적지 않을 레임덕 현상까지 감안한다면 실속있는 임기는 불과 1년반 정도에 불과하다. 그래서 단임제 대통령과 여당은 정권 초반에 국정과제나 개혁조치들을 국민들의 지지에 힘입어, 때로는 밀어붙여서라도 관철시켜야 하는 것이다. 선거로 탄생한 정권이라면 당연히 초반에는 국민 다수의 지지를 받게 마련이다.

그런데 참여정부는 출발부터 기우뚱거리더니 아직까지도 이렇다 할 실적을 내놓지 못하고 있다. 시작이 나빴던 것도 아니다. 노무현 대통령의 등장은 낡은 정치가 사라지고, 사회의 다양성이 존중되고, 양극화가 해소되는 계기가 될 것이라고 많은 사람들이 기대했다. 그러나 그 기대는 그리 오래가지 못한 것 같다.

정권의 힘은 국민의 지지를 바탕으로 청와대와 정부, 여당이 합심해 국정과 민생을 챙기는 데서 나온다. 개인의 역량도 중요하지만 여권의 힘은 팀워크에서 나온다. 그런데 참여정부 2년반 동안 청와대와 정부는 그 자리에 있었다손 치더라도 여당은 도대체 무얼 했는지 알 수가 없을 정도다. 당시 민주당의 후보로 노무현 대통령이 당선됐을 때 국민들은 정권을 재창출한 여당이 개혁정치에 앞장서 주기를 바랐다. 그런데 집권세력은 새 집을 짓겠다며 민주당을 버리고 열린우리당을 창당했다. 그렇다면 열린우리당은 새정치와 개혁정치에 앞장섰어야 했다.

열린우리당 출범 당시는 수가 모자랐다는 변명이 통할 것이다. 그래서 지난해 탄핵정국의 역풍 속에 국민들은 열린우리당에 원내 과반수라는 힘도 실어줬다. 그리고 또 1년2개월이 지났지만 집권여당의 존재는 한없이 왜소하기만 하다. 과반을 1년도 버티지 못한 것은 물론, 과반을 가지고서도 개혁다운 개혁조치 하나 이뤄내지 못했다.

열린우리당에 한번 물어보자. 박물관에 보내야 되겠다던 국가보안법을 폐지했는가. 그토록 분배를 내세우더니 서민들의 삶이 나아졌는가. 집값 잡겠다고 나서더니 어떤 결과를 얻었는가. 실업자는 줄어들었는가. 북핵위기는 벗어나고 남북관계는 발전하고 있는가. 보통사람들이 보기에도 실적이라고 자신있게 내세울 것이 없다.

열린우리당은 국정혼란과 정책실패를 청와대와 정부 탓으로 돌리는 모양이다. 그래서 4·30 재·보선에서 완패한 이유로 때로는 당정분리나, 당정협조 체제가 잘 안돼서라는 지적도 나왔다고 한다. 잘못 생각해도 한참 잘못 생각한 것이다. 이해찬 국무총리와 정동영, 김근태 장관 등 실세장관들이 열린우리당에서 갔고, 문희상 당의장은 청와대에서 왔다. 당내에는 대통령의 직계라고 불리는 정치세력도 있다.

한 배를 탔는데 더이상 당·정·청 협조체제가 뭐가 필요한가. 그런데도 최근에는 총리가 대통령의 측근들을 공격하고, 당에서는 총리를 공격하고, 당내에서는 개혁파와 실용파가 서로 헐뜯는 사태가 빚어졌다. 콩가루 집안이나 다름없는 상황이다.

아직도 열린우리당에서는 개혁이니 실용이니, 성장이니 분배니 하는 말만 앞세우는 논쟁이 수그러들지 않고 있다. 말이 개혁파고 실용파지, 개혁도 못하는 개혁파가 있을 수 없고, 실용도 못 챙기는 실용파는 이미 실용파가 아니다. 그 사이 분배도 놓치고 성장도 놓쳤다는 것이 많은 사람들의 걱정이다.

열린우리당은 지금껏 보아온 여당 가운데 아마도 가장 무기력한 여당이라고 해도 할 말이 없을 것이다. 이제 집권여당이라고 내세울 시간도 물리적으로 얼마 남지 않았다. 지금처럼 계속 간다면 차라리 총재단일지도체제로 가든지, 아니면 색깔에 맞춰 ‘헤쳐모여’하는 것이 민생을 덜 피곤하게 하는 일일 것이다.

김경홍 논설위원 honk@seoul.co.kr

![[서울광장] 이보다 더 무기력한 여당이 있었나/김경홍 논설위원](http://img.seoul.co.kr/img/upload/2004/07/05/SSI_20040705181045_V.jpg)