[이용철의 영화만화경] ‘마더’는 봉준호 영화의 진수… 김혜자 연기에 박수를

‘마더’는 살인 혐의로 체포된 아들을 둔 엄마의 이야기다. 봉준호가 만든 비범한 전작들을 본 사람은, 지나칠 정도로 아들에게 집착하는 엄마와 마을사람들이 바보로 대하는 아들의 사연이 안일한 방향으로 흘러가지 않으리라고 예상했을 게다. ‘마더’의 주인공은 전통적인 엄마상이 오롯이 깃든, 그러나 한편으로는 그리스 비극에서 튀어나온 듯 극단적이고 열정적이며 야만적인 속성이 숨쉬는, 그런 인물이다. 그러므로 엄마의 순박한 자식사랑을 담은 착한 드라마를 기대했다면 일찌감치 마음을 바꿔 먹어야 한다.

봉준호의 (중단편을 포함한)모든 영화에는 ‘무언가를 뒤쫓는 인간의 뜀박질 장면’이 나온다. 초기작에서 추격 신이 다소 코믹하게 다뤄진 탓인지, 필자는 그 장면을, 봉준호가 애착을 갖는 만화적 설정의 연장으로 해석했다. 그런데 영화마다 거듭되는 뜀박질을 보면서 그것이 ‘불안의 징후’일지도 모른다고 생각하기에 이르렀다. 대개의 경우 불안은 무지에서 기인한다. 무언가의 정체를 알지 못할 때, 무언가의 기미도 눈에 잡히지 않을 때, 인간은 불안하고, 결국 그는 무언가를 끊임없이 쫓고 쫓는다. 봉준호의 영화는 그게 바로 우리의 모습임을 드러낸다.

‘마더’의 주인공은 심지어 자신이 쫓는 ‘진실’의 본모습도 제대로 모른다. 그녀는 영화 내내 ‘내 아들이 살인하지 않았다.’는 ‘믿음’을 ‘진실’로 착각한다. 만약 당신이 매일 뒤쫓던 길의 끝에서 끔찍한 진실을 목도한다면, 당신에게 세상은 어떤 모습이겠는가? 봉준호는 그것을 극중 ‘이상한 마을’로 표현했고, 봉준호의 영화는 ‘세상은 이상한 곳’이라고 줄곧 주장해온 데이비드 린치의 세계와 맞닿는다. 불안을 캐내는 자에게 ‘이상한 마을, 한국’은 질문의 시발점이다.

관객은 그간 봉준호의 영화에서 어두컴컴하고 섬뜩한 공간 - ‘플란다스의 개’의 아파트 지하실, ‘살인의 추억’의 배수관과 터널, ‘괴물’의 한강다리 밑- 을 보아 왔다. 그리고 우리는 ‘마더’에서 또 다시 폐가와 칠흑 같이 어두운 골목을 마주하게 된다. 출구가 보이지 않는 그 공간들은 엉킨 실타래처럼 풀 수 없는 근대 한국의 비극을 상징하며, 감독 또한 비극의 기원이 무엇인지 정확하게 파악하지 못한다. 그것은 그가 아직까진 탐구의 노상에 있는 감독이기 때문인데, 언젠가는 그가 여정의 말미에 도달하기를 기원한다.

병든 자에게는 우선 치료가 필요하다. ‘마더’의 엄마는 몸과 마음이 아픈 사람을 만날 때마다 ‘침’으로 고쳐 주겠다고 말한다. 엄마의 사랑과 약손은 비극이 잉태한 불안까지 치유할 수 있을까? 그것에 대한 대답인 ‘마더’의 엔딩은, 도덕의 경계에 선 주인공만큼이나 모호하다. ‘망각과 도취’를 선택한 ‘치유의 손’은 거울이 되어 우리에게로 향한다. 그 순간, 머릿속에선 뜬금없이 안타까운 목소리만 맴돈다. ‘할 수 있는 자가 구하라.’ ‘마더’는 봉준호 영화의 진경일 뿐만 아니라, 십 년을 넘어선 한국영화 르네상스의 정점이다. 끝으로, 영화와 함께 빛나는 김혜자의 연기를 언급해야겠다. 그녀의 절정 연기를 예찬하기엔 어떤 언어의 성찬도 부족하다.

<영화평론가>

![[NOW포토] ‘깊은 슬픔’ 김혜자, 눈물이 앞을 가려](http://imgnn.seoul.co.kr/img/upload/2009/05/23/SSI_20090523171129_V.jpg)

![[NOW포토] 김혜자, ‘침통한 표정’으로 조문](http://imgnn.seoul.co.kr/img/upload/2009/05/23/SSI_20090523171248_V.jpg)

![[NOW포토] ‘마더’의 주역들!](http://imgnn.seoul.co.kr/img/upload/2009/05/20/SSI_20090520201303_V.jpg)

![[NOW포토] 원빈 “어머니랑 보러 오세요”](http://imgnn.seoul.co.kr/img/upload/2009/05/20/SSI_20090520201838_V.jpg)

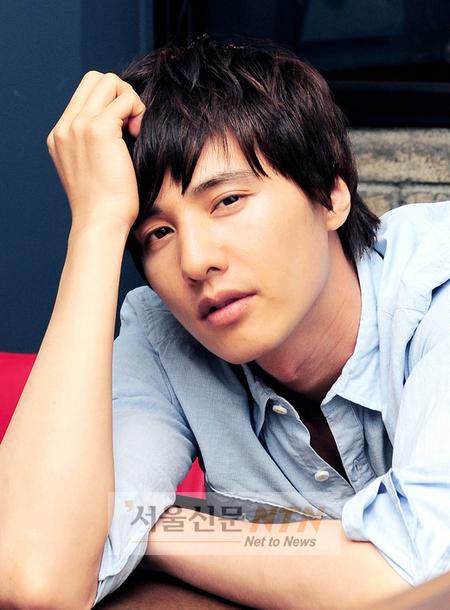

![[NOW포토]원빈, ‘해맑은 미소’](http://imgnn.seoul.co.kr/img/upload/2009/05/20/SSI_20090520204523_V.jpg)

![[NOW포토] 진구 “딱 내역할이야!”](http://imgnn.seoul.co.kr/img/upload/2009/05/20/SSI_20090520202340_V.jpg)

![[NOW포토] 봉준호 감독 “김혜자 선생님 존경합니다”](http://imgnn.seoul.co.kr/img/upload/2009/05/20/SSI_20090520204356_V.jpg)