영화 ‘아내가 결혼했다’ 감독 vs 원작자 ‘발칙 토크’

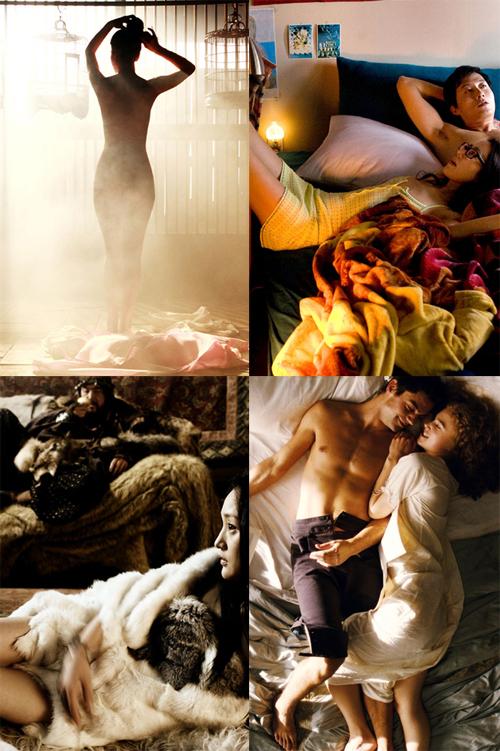

하반기 극장가 화제작 ‘아내가 결혼했다’(제작 주피터 필름)가 23일 첫선을 보인다. 동명의 베스트셀러를 원작으로 한 이 작품은 ‘이중 결혼’이라는 파격적인 소재로 문단뿐 아니라 영화계에서도 문제작으로 회자돼 왔다. 원작 소설가 박현욱(41) 작가와 전작인 영화 ‘지금 사랑하는 사람과 살고 있습니까?’에서 한 차례 결혼 제도에 대한 문제제기를 한 바 있는 정윤수(46) 감독을 만나 소설과 영화라는 각각의 매체로 바라본 ‘중혼(重婚)’의 의미를 살펴봤다.

●사회적 고정관념 깨고 다름도 인정해야

▶이 작품은 결혼한 아내가 또 다른 남자와 결혼한다는 독특한 설정을 바탕으로 하고 있다. 어떤 의도에서 이런 이야기를 소설과 영화로 만들게 되었나.

-정형화되지 않은, 뭔가 다른 종류의 사랑이야기를 해보고 싶었다. 만일 그 사랑이 연애로만 끝나는 것이 아니라 결혼까지 이어진다면 좀더 많은 이야기를 할 수 있을 것 같았다. 이중결혼이 우리사회에서 생소하게 느껴질 수도 있지만, 대학의 가족사회학이나 문화인류학 강의실에 가보면 수백명의 학생들이 우리와 다른 형태의 결혼제도를 당연시하고 자연스럽게 이야기를 나눈다. 단순한 연구 대상에 그치지 않고 실생활에 끌어들여 생각해보자는 긍정적인 의미에서 출발했다.(박현욱, 이하 박)

-사랑이라는 자연발생적인 감정을 제도의 틀에 맞춘 것이 결혼이라고 생각한다. 이 작품에서 나는 결혼을 우리들의 고정관념 혹은 이 사회에 뿌리박힌 인습으로 봤다. 이중결혼을 통해 내가 믿고 있는 진리와 굳어 있는 생각들을 유연하게 풀고 나와 다름을 인정하자는 것이 영화의 취지다. 물론 그동안 믿어왔던 것을 부정하는 것은 고통스러운 일이다. 하지만 그것을 깨는 과정을 통해 인간이 성장하고 보다 넓은 스펙트럼을 갖추게 되지 않을까.(정윤수, 이하 정)

▶그럼에도 불구하고, 사랑하는 남편을 두고 또 다른 남자와 결혼해 ‘두집 살림’을 서슴지 않는 여주인공에게 쉽게 감정이입이 되거나 사회적 공감대를 형성하기는 어려울 것 같다. 마치 중혼을 부추기는 것처럼 비쳐질 수도 있다.

-영화나 소설에 그려진 대로 살거나 배울 필요는 없다고 생각한다. 단 모든 예술 작품을 보고 그동안 접하지 못했던 다른 이들의 삶을 통해 인간을 더 잘 이해할 수는 있다. 이것은 결국 우리 안의 다른 모습을 보게 됨으로써 나 자신을 알아가는 과정이기도 하다. 열린 마음으로 여러 사람들을 접하고 많이 알게 될수록 우리의 삶이 보다 풍요로워지는 것이 아닐까.(박)

-결혼은 사회를 유지해 나가기 위해 만든 제도인데, 이것으로 재단하기에는 이 사회가 너무 복잡하다. 인구도 많아지고, 살아가는 모습도 다양해졌다. 이중결혼을 통해 한 사람의 일생을 구속하고 100%의 소유권을 주장할 만큼 그 사람을 사랑하는지에 대해 생각해 보는 계기가 되었으면 한다.(정)

▶취지는 그렇더라도 이런 추상적인 메시지들을 소설과 영화로 풀어내기가 쉽지는 않았을 것 같다. 작품속에 오묘한 남녀관계를 축구 경기에 빗대 표현하는 장면이 자주 등장하는데 어떤 점에 주안점을 두고 작업했나.

-영화 내용은 우리 현실에 없는 이야기로 일종의 판타지일 수도 있다. 그래서 비현실적인 느낌을 최대한 덜 들게 하기 위해 실제 있었던 축구 경기들을 넣어 피부에 와닿도록 한 것이다.(박)

-사랑이 결혼으로, 결혼이 행복으로 도식화된 사회적 통념을 깨기 위해서는 우리사회의 가부장적인 분위기가 도마에 오르지 않을 수 없었다. 여주인공을 통해 뒤집기를 해보는 지점이 마치 여자 조르바를 보는 듯 유쾌했고, 이를 가벼운 코미디로 승화했다. 소설속 인물들이 우아하고 지적이라면, 영화에서는 감정에 호소하고 몸으로 부딪치는 캐릭터를 통해 생기발랄함을 강조했다.(정)

●“소설 본 관객들도 여러가지 생각할 것”

▶인아(손예진)가 예쁜 외모의 소유자로 나온다거나 남자 주인공 덕훈(김주혁)이 더 소심하게 그려지는 등 영화는 분명 소설과 다른 지점이 있다. 원작에 나오지 않는 에피소드들도 포함됐다.

-이번에 ‘여배우가 무조건 예쁘다고 좋은 것이 아니구나.’라는 생각을 하게 됐다.(웃음) 영상매체가 활자매체에 비해 생각할 여지나 곱씹을 여유가 부족한 경우가 많다. 원작처럼 고상하고 쿨하진 않더라도 고전적인 내러티브 구조들을 만들어 쉽고 친절한 영화가 되고자 했다. 구체적인 소동을 통해 덕훈이 ‘찌질하게’ 그려지는 것은 손에 잡히는 느낌을 주고 싶었기 때문이다.(정)

-원작자로서 영화가 아주 잘 만들어졌다 해도 만족하진 못할 것 같다. 소설을 제한된 시간에 맞춰 영화화하면서 극단적으로 과장하거나 축소하기 마련인데, 그 변형의 과정이 편치만은 않다. 아마 원작을 본 관객들도 나름대로 여러 가지 생각을 할 것 같다.(박)

▶실제로 두분의 아내가 여주인공 인아처럼 결혼했다는 선언을 한다면 어떻게 할 것인가.

-당해봐야 알 것 같다.‘무조건 안 된다.’는 식은 아니고 일단 그 사람이 처한 상황을 소상히 들어볼 것 같다. 나 자신에게도 상대방에 대한 사랑의 방식을 자문해 볼 것 같다.(정)

-닥치지 않으면 모를 것 같다. 목숨을 걸고 전쟁터에 나가도 총알이 쏟아지면 어떻게 행동할지 모르는 것이 사람 아닌가. 하지만 사랑을 잃은 상실감을 생각할때, 누군가 10~20%라도 사랑을 나눠갖겠다는 제안을 한다면 기꺼이 받아들일 수도 있을 것 같다.(박)

글 이은주기자 erin@seoul.co.kr

사진 도준석기자 pado@seoul.co.kr

![[NOW포토] 손예진 “사랑은 나누면 두 배가 된대요”](http://imgnn.seoul.co.kr/img/upload/2008/10/14/SSI_20081014183444_V.jpg)

![[NOW포토] 손예진 “제 모습 어때요?”](http://imgnn.seoul.co.kr/img/upload/2008/10/14/SSI_20081014173733_V.jpg)

![[NOW포토] 손예진ㆍ김주혁 “저희 결혼한 사이에요”](http://imgnn.seoul.co.kr/img/upload/2008/10/14/SSI_20081014170423_V.jpg)

![[NOW포토] ‘솔직 담백한 웃음’의 손예진](http://imgnn.seoul.co.kr/img/upload/2008/10/14/SSI_20081014183654_V.jpg)

![[NOW포토] 손예진 “이런 포즈도 해볼까요?”](http://imgnn.seoul.co.kr/img/upload/2008/10/14/SSI_20081014183156_V.jpg)

![[NOW포토] 김주혁 “제 아내가 다른 남자와 결혼했어요”](http://imgnn.seoul.co.kr/img/upload/2008/10/14/SSI_20081014171920_V.jpg)

![[NOW포토] 손예진, ’아내가 결혼했다’ 로 무대인사](http://imgnn.seoul.co.kr/img/upload/2008/10/14/SSI_20081014165956_V.jpg)

![[NOW포토] 손예진, 여전히 빛나는 ‘동안 외모’](http://imgnn.seoul.co.kr/img/upload/2008/10/14/SSI_20081014163834_V.jpg)

![[NOW포토] ‘아내가 결혼했다’ 주인공들 한 자리에](http://imgnn.seoul.co.kr/img/upload/2008/10/14/SSI_20081014172715_V.jpg)