가공식품 포장지에 ‘원산지’ 모두 표시해야

두 가지 이상의 원료를 섞었을 때 가공식품 포장지에 원료 수입국 이름 대신 ‘수입산’이라는 표시를 할 수 있었지만, 앞으로는 모든 경우 수입국을 표기해야 한다. ‘수입산’으로 표시해 원산지를 숨기는 데 악용되는 경우를 막기 위한 조치다. 또 포장지에 원료 수입국을 거짓 표시할 경우 판매금액의 10배까지 과징금을 부과하는 방안이 추진된다. 현재 16가지인 음식점 원산지 표시 품목을 20개로 늘리는 방안도 검토되고 있다.

농림축산식품부 관계자는 16일 “현재 2개 국가의 원료를 섞어 쓸 경우 1년에 3차례 이상 원료 비율이 달라지고 어느 하나의 변경 폭이 15% 포인트를 넘으면 원산지 국가가 아닌 ‘수입산’으로 표기할 수 있다”면서 “하지만 제조업체가 특정 국가의 원료를 숨기는 식으로 악용할 소지가 있다는 시민단체들의 건의에 따라 원산지 국가명을 명확히 밝히도록 할 계획”이라고 밝혔다.

예를 들어 볶은 참깨의 경우 수단산과 중국산을 7대3으로 섞었다가 2대8, 5대5 등으로 변경할 경우 원산지를 ‘수단, 중국’ 대신 ‘수입산’으로 표시할 수 있다. 하지만 앞으로는 ‘수단, 중국’ 또는 ‘수입산(수단, 중국)’ 등으로 표기해야 한다.

최근 주부들 사이에서 일본산 생선이 들어간 어묵을 기피하는 경향이 생겼지만 포장지에 ‘수입산’이라고만 써 있어 재료 생선의 국적을 알 수 없는 경우가 많다는 불만이 제기돼 왔다.

정부는 오는 19일부터 3월 11일까지 국민토론을 거쳐 하반기에 ‘농수산물의 원산지표시 요령’(고시)을 개정할 계획이다. 통상 6개월 이상 포장지를 개선할 시간을 주기 때문에 이르면 내년 상반기부터 시행될 것으로 보인다.

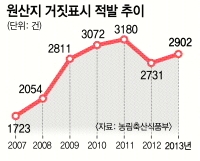

증가세로 돌아선 포장지 거짓 표시에 대한 제재 강화도 추진된다. 포장지 거짓 표시 적발 건수는 2007년(1723건)부터 2011년(3180건)까지 증가세를 보이다 2012년 2731건으로 줄었지만 지난해 2902건으로 다시 늘어나는 추세다. 현재는 가공식품의 포장지에 원산지를 거짓 표시할 경우 7년 이하 징역 또는 1억원 이하의 벌금을 부과하지만, 앞으로는 2년 이내 2번 이상 거짓 표시를 할 경우 판매금액의 10배까지 과징금을 매기는 방안이 추진된다. 농식품부는 오는 9월 법안을 국회에 제출할 예정이다.

이외에 현재 음식점에서 원산지를 표시해야 하는 16가지 품목(소고기, 돼지고기, 닭고기, 오리고기, 양고기(염소), 쌀, 배추김치, 넙치, 조피볼락, 참돔, 미꾸라지, 뱀장어, 낙지, 명태, 고등어, 갈치)에 4개 품목을 추가하는 방안을 검토 중이다. 생선은 오징어, 꽃게, 조기 등이고 농산물은 콩으로 만든 식품(두부, 콩나물, 콩비지, 콩국수 등)이 대상이다.

농식품부 관계자는 “정부는 4대악 중에 하나로 불량식품을 넣은 바 있다”면서 “원산지 표시를 강화해 안전한 재료에 대한 소비자들의 알 권리가 강화될 것으로 본다”고 말했다.

세종 이경주 기자 kdlrudwn@seoul.co.kr

![[생각나눔] 저성장 기조 속… 주식 배당의 딜레마](http://img.seoul.co.kr/img/upload/2014/02/13/SSI_20140213020958_V.jpg)