대중 곁으로…국악관현악&교향악축제

●20일 국립극장서 ‘국악관현악 명곡전Ⅲ´

작곡가 이건용의 ‘산곡(山曲)’은 1992년 서울대 국악과 정기연주회를 위하여 위촉된 작품이다. 우리나라 어디에서나 볼 수 있는 산의 이미지를 담으려 했다는 ‘산곡’은 이달에만 두 차례 연주된다.

20일 국립극장 해오름극장에서 펼쳐지는 국립국악관현악단의 ‘국악관현악 명곡전Ⅲ-춘무(春舞)에서 산맞이까지’와 27일 국립국악원 예악당에서 열리는 국립국악원 창작악단의 ‘명곡으로의 초대-네번째 이야기’가 그 마당이 된다. 창작 국악관현악 작품이 이렇게 일주일 간격으로 다른 단체에 의해 잇따라 연주되는 것은 이례적이다.

국악기를 서양음악의 오케스트라를 모델로 다시 편성한 국악관현악은 전통음악을 바탕으로 하고 있지만, 역사는 그리 길지 않다. 그동안 적지 않은 작품이 발표되었고, 지금도 속속 연주되고 있지만 좋은 평가를 받은 곡이라도 다시 연주되기란 쉽지 않다.

‘국악관현악 명곡전’과 ‘명곡으로의 초대’는 아무리 좋은 작품이라도 초연(初演)이 곧 종연(終演)이 되어 버리는 상황에 대한 안타까움에서 마련된 것이다. 훌륭한 작품을 반복하여 연주함으로써 ‘고전’으로 정착시키겠다는 뜻이 담겨 있다. 그것은 사실 대중의 사랑을 필요로 하는 국악관현악단의 ‘살길’이기도 하다.

국립국악관현악단은 이번에 ‘산곡’을 비롯해 김희조의 합주곡 1번과 박범훈의 ‘춘곡’, 나효신의 ‘길을 찾는 동안’, 김성국의 ‘심(心)’, 김대성의 ‘산맞이’를 연주한다. 국립국악원 창작악단도 ‘산곡’과 박동욱의 합주협주곡 ‘취타’, 원일의 ‘나비·꿈’, 최경만이 구성하고 계성원이 편곡한 ‘호적풍류’, 이준호의 ‘시선뱃노래’, 김대성의 ‘청산’을 들려준다.

김대성의 ‘산맞이’와 ‘청산’도 두 단체에 의해 선택되었음을 알 수 있다. 작곡가들에게도 자랑스럽겠지만, 어떤 음악을 골라들어야 하는지 고민스러울 수도 있는 음악 팬들에게 중요한 참고사항이 되기에 충분하다.

국립국악원 창작악단의 ‘명곡으로의 초대’는 올해로 네번째, 국립국악관현악단의 ‘국악관현악 명곡전’은 세번째이다. 한해에 한 차례만 열리니 ‘낙점’을 받기란 쉽지 않은 일이다.

지금까지 두 단체가 모두 ‘명곡’의 반열에 올려 이 기획공연에서 연주한 작품은 이상규의 ‘대바람 소리’가 유일하다. 이건용의 ‘산곡’은 두번째 영예를 차지하는 것이다. 국립국악관현악단과 국립국악원 창작악단 연주회의 지휘자는 각각 김홍재와 노부영. 창작악단 연주회에는 호적명인 최경만과 소리꾼 김용우와 곽동현, 그리고 한국전통타악연구소 ‘판’이 협연자로 나선다. 티켓값은 국립국악관현악단(02-2280-4115)이 2만∼5만원, 국립국악원 창작악단(02-580-3300)이 8000∼1만원이다.

서동철 문화전문기자 dcsuh@seoul.co.kr

●새달 1~23일 예술의 전당 전국교향악단 한자리

전국의 교향악단이 한자리에서 저마다의 색깔을 보여주고, 지역 출신 인사들도 오랜만에 친목을 다지는 ‘교향악 축제’가 새달 1일부터 23일까지 예술의전당 콘서트홀에서 펼쳐진다.

1989년 시작되어 20회째를 맞는 올해 ‘교향악 축제’에는 전국의 20개 교향악단이 참여해 한국 교향악계의 현주소를 가늠케 할 예정이다.

지난해까지 ‘교향악 축제’에서는 304차례 연주회가 이루어졌고, 모두 436명의 협연자가 나섰다.

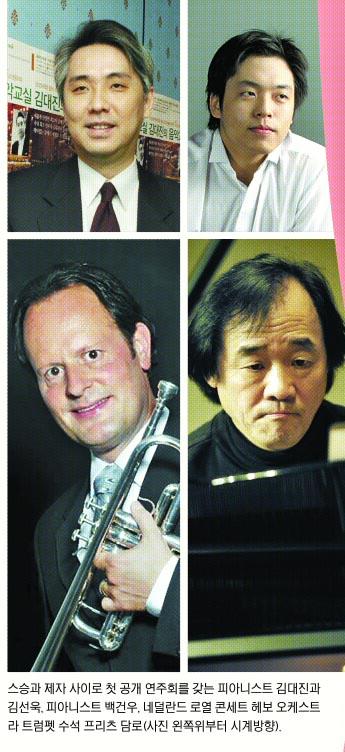

지휘자 박은성은 17차례, 임헌정은 16차례 참여했고, 바이올리니스트 김남윤은 11차례 협연자로 나섰다. 피아니스트 김용배와 김대진·이경숙도 각각 5차례 무대에 올랐다.

새달 1일 코리안 심포니 오케스트라의 개막연주회에는 ‘기록보유자’인 박은성과 김남윤, 이경숙이 출연해 의미를 더한다.15일에는 김대진이 베토벤의 작품으로 수원시립교향악단을 지휘하고 피아노도 친다.

19일 경기 필하모닉 오케스트라의 무대에는 재미있는 볼거리가 더해진다. 프랑스의 무대미술가인 제라르 에코노모스가 라흐마니노프의 교항곡 2번이 연주되는 동안 커다란 막에 그림을 그리는 퍼포먼스를 보여주게 된다.

정일련의 ‘고요한 비’, 진규영의 관현악을 위한 ‘나의 회상’, 백승우의 대편성 관현악을 위한 ‘상반된 통일’은 이번 축제를 위하여 새로 위촉된 작품. 임지선의 ‘충돌과 화해-잃어버린 문명을 추모하며’와 신수정의 오케스트라를 위한 ‘Verkleidet’도 무대에 오른다.

월요일부터 토요일까지는 오후 8시, 일요일에는 오후 5시에 시작한다.1만∼3만원.(02)580-1300.

서동철 문화전문기자 dcsuh@seoul.co.kr

![[서동철 전문기자의 비뚜로 보는 문화재] (60) 연담 김명국의 ‘은사도(隱士圖)’](http://img.seoul.co.kr/img/upload/2008/03/13/SSI_20080313025358_V.jpg)

![[서동철 전문기자의 비뚜로 보는 문화재] (58) 전주 경기전 태조 어진](http://img.seoul.co.kr/img/upload/2008/03/05/SSI_20080305173345_V.jpg)

![[공연리뷰] 아람음악당의 ‘마태수난곡’](http://img.seoul.co.kr/img/upload/2008/02/29/SSI_20080229174028_V.jpg)