[주말 데이트] 기무사 옛터서 설치전 준비하는 현대미술 대표주자 최정화

왁자지껄, 엉망진창, 아수라장, 싱싱생생, 팔팔활발 등등. 이런 말들은 한국 현대미술의 대표주자로 알려진 최정화(48)의 작업들을 볼 때 즉각적으로 떠오르는 단어다. 또한 이는 최 작가가 사랑하는 현재 동남아시아의 모습이자, 사라져 가고 있는 1960~70년대 한국의 모습이고, 그의 미술적 상상력의 원동력이기도 하다.

●‘찬란한 촌스러움’에 세계가 환호

그도 그럴 것이 형광색 연두, 주황, 핑크색 소쿠리를 대규모로 쌓아올리는가 하면, 2008년엔 488대 트럭 분량(170만개)의 생수통·세제통 등 쓰레기 플라스틱을 줄줄이 꿰어 ‘쓰레기 플라스틱 주렴’을 만들어 잠실 올림픽주경기장을 다 두르기도 한다. 한글로 씌어진 형형색색 불법 현수막으로 덴마크 코펜하겐 왕립미술관의 외벽을 싸버리고, 오방색 플라스틱 천으로 농악대가 몸 치장하듯 미국 LA 라크마 미술관을 장식했다. 이른바 ‘찬란한 촌스러움’이다.

‘그게 무슨 작품이야?’라는 얘기도 종종 듣는다. 하지만 그는 이런 작업으로 2005년 제7회 일민예술상을 수상하고, 2006년 올해의 예술상을 받았다. 일본 중학교 미술교과서에 한국 작가로 드물게 이름 석자가 실렸고, 일본이나 유럽은 비엔날레나 개인전에 그를 초청하지 못해 안달이고, 그의 작업에 환호하고 열광한다. 그림 솜씨도 나쁘지도 않다. 그는 홍익대 미대 회화과 3학년이던 1986년 중앙일보가 주최한 중앙미술대전에서 대상없는 장려상을 받았고, 4학년이던 1987년 같은 대회에서 대상을 받았다.

오는 10월21일 서울 소격동 기무사 옛터(국립현대미술관 분소)에서의 전시를 위해 기무사 옛건물 옥상에서 형광색 소쿠리로 설치작업을 하고 있는 최 작가를 만났다. 머리를 박박 밀어 버리고, 굵은 뿔테 안경, 볕에 두 뺨이 검붉게 그을린 그는 광주디자인비엔날레(11월4일까지) 개막에 맞춰 ‘살림’ 설치작업을 마치고 서울로 막 돌아온 터였다. ‘살림’이라는 작업도 파리채, 부서지거나 현란한 색깔의 플라스틱 의자 등의 컬렉션, 제사용 ‘짝퉁’ 과자 쌓음, 낙엽갈퀴와 빗자루 등 1970~80년대 한국 가정 등에서 흔히 사용했던 물건들을 전시했다. 미술관과 박물관에 놓여 있는 이른바 ‘작품’에 길들여진 눈으로는 이런 전시를 어떻게 감상해야 할까 난감하고 곤혹스럽지만, 작가는 “내키는 대로, 마음대로”라고 말한다.

●“현대를 살지 않고 현대미술 한다는 건 어불성설”

최 작가는 “미술 전문가나 평론가들의 소리에 관심이 없다. 일반 사람들이 감동해 주길 바라고, 좋든 싫든 느끼는 대로가 나의 작품이다. 설명이 필요없다. 그래서 나는 ‘My art, Your Heart(내 예술은 너의 느낌)’이라고 한다.”고 말했다.

그렇다면 그는 왜 일반적인 기준으로 아름답지 않은 소재(망가진 의자나 버려진 문짝, 잡초)나 색깔, 싸구려 소재인 비닐이나 플라스틱 등에 집착하는가. 그는 “현대를 살지 않으면서 현대 미술을 한다는 것은 어불성설”이라는 말로 설명했다. 즉 아시아(한국)에 살면서 아시아(한국)적인 요소에 주목하지 않고 아시아(한국) 현대미술을 한다고 주장하지 말라는 의미다. ‘현재, 여기서’ 살아가는 사람들의 모습에 자신감을 갖지 못하면서 어떻게 예술을 한다고 말할 수 있느냐는 지적이다. 더 나아가면 백자와 청자, 수묵화만 예술이고, 양은 냄비나 길거리 낙서는 예술이 아니냐는 질문이다. 그는 “박물관에 보존돼 있는 것, 이미 대가 끊어진 것 등은 박제된 예술일 뿐 더이상 한국적인 것도 아니고, 예술도 아니다.”라고 주장한다.

●“내가 한 모든 작품·건축·인테리어는 뻥”

그는 현장성, 생명력, 에너지가 느껴지는 한국적인 요소와 더 나아가 동아시아적 요소로 그의 작품을 채우고자 한다. “나의 작업은 ‘현대판 민화’”라고도 주장한다. 조선시대 선비의 그림에 비해 천대받은 백성의 그림 민화를 21세기 한국에서 계승발전시킨 설치작업을 한다는 것이다. “못난 예술, 못난 역사도 껴안고 가자.”는 그는 ‘설치’는 예술이다라고 했는데, 아마도 ‘설치는 예술’이라고 말하는 것 같기도 하다.

대학을 졸업하고 먹고살기 위해 1989년 시작한 인테리어 회사 ‘가슴시각개발연구소’는 요즘엔 잘 나가는 인테리어 회사이자 건축회사로 바뀌고 있다. 그것은 최 작가가 미술가의 지위에서, 디자이너와 건축가의 영역까지 뛰어들고 있다는 의미다. 현재의 미술이나 디자인, 인테리어, 건축이 모두 현대예술이라는 그의 철학과 맞닿아 있다. 하지만 이렇게 다 이야기해 놓고도 그는 “내가 한 모든 작품과 건축, 인테리어는 ‘뻥’이다.”라고 스스로 말할 것이다. 열반에 들기 직전 부처님이 “나는 아무 말도 하지 않았다.”고 말했듯.

글 사진 문소영기자 symun@seoul.co.kr

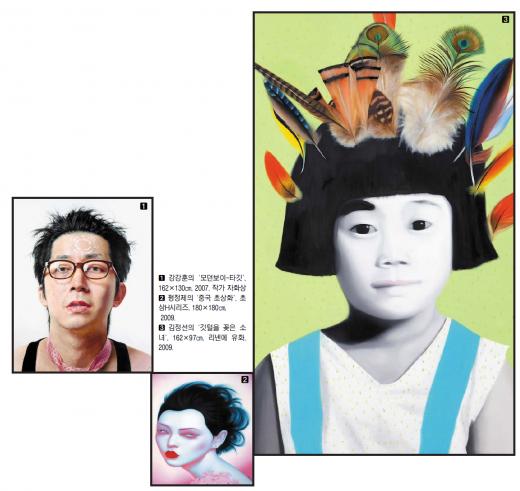

![[주말 데이트] 기무사 옛터서 설치전 준비하는 현대미술 대표주자 최정화](http://img.seoul.co.kr/img/upload/2009/09/24/SSI_20090924161210_V.jpg)