좌 인도양 우 대서양…두 대양 사이에 서다

열사의 땅 사막. 그 척박한 땅 위로 카타르의 하마드 공항이 서 있습니다. 아라비아 만(灣) 일부를 메워 조성한 중동의 허브 공항입니다. 비행기는 이제 막 ‘아라비안 나이트’의 궁전 같은 하마드 공항 활주로를 박차고 날아오른 참입니다. 누런 모래바람 뚫고 이륙한 비행기가 향한 곳은 남아프리카공화국입니다. 탄압, 폭력, 흑백갈등 따위의 암담한 단어 너머로 ‘희망봉’이란 멋진 곳을 안배해둔 나라지요. 가는 길은 정말 멀고 험합니다. 하지만 희망봉을 밟는다는 기대만으로도 가슴은 부풀어 오릅니다.

가도 가도 모래뿐인 중동 땅을 벗어나니 인도양의 아덴만이다. 우리에겐 ‘아덴만 여명’ 작전으로 귀에 익은 곳. 여기서부터 중동과 아프리카가 갈린다.

남아공은 수도가 세 곳이다. 입법, 행정, 사법 수도가 다르다. 이번 여정에선 ‘입법수도’인 케이프타운과 ‘경제수도’ 요하네스버그 인근의 크루거 국립공원 중심으로 돌아보게 된다. 첫 기착지, 요하네스버그는 분주했다. 현지인들이 흔히 ‘조벅’(Joburg)이라 줄여 부르는 곳. 도로는 차들로 홍수를 이뤘다. 서울의 강남대로 뺨칠 정도다. 도로 옆은 주택가다. 한데 양 옆의 경계가 너무 분명하다. 도로 한쪽은 서민층, 다른 쪽은 부유층이 산다. 빈민촌에서 백인 얼굴 볼 수 없듯, 부촌에서 흑인 얼굴 찾기도 쉽지 않다. 물과 기름의 경계가 이럴까. 이 대목에서 슬그머니 남아공의 악명 높은 치안 문제가 떠오른다. 결론부터 말하면 지나친 걱정은 안 해도 좋다. 대부분의 여행객들이 가는 곳은 ‘유럽 같은 남아공’이다. 치안 상태가 그리 나쁘지 않다는 뜻이다. 문제가 될 수 있는 곳은 ‘타운십’(Township)이라 불리는 빈민촌이다. 남아공 어디나 타운십은 있다. 연소득 5만 달러의 백인이 아닌 다음에야 3000달러 흑인들이 선택할 수 있는 곳은 타운십밖에 없으니 말이다. 이 거리를 걷자면 아무래도 불편하고 섬뜩한 시선들과 수시로 마주해야 하는데, 외국인 혼자서는 무리다. 그래서 대부분의 여행자들은 ‘만델라 스퀘어’ 같은 명소 한두 곳 보고는 서둘러 조벅을 떠난다.

남아공 남쪽의 케이프타운으로 내려간다. 작은 유럽이라 불러도 좋을 만큼 세련된 도시 풍경을 갖고 있는 곳이다. 실제로 흑인보다 백인 수가 많고, 케이프타운이 속한 웨스턴케이프 주의 주지사 자리도 남아공에서 유일하게 백인이 꿰차고 있다. 케이프타운의 랜드마크는 테이블 마운틴이다. 수억년 전 지각변동으로 바다 밑바닥이 융기해 산이 됐다. 우리 식으로는 ‘탁자 산’쯤 될 텐데, 해발 1086m의 정상 일대가 대패로 민 듯 평탄한 모습을 하고 있다. 화강암으로 이뤄진 편평한 돌산은 동서로 3㎞, 남북으로 10㎞ 정도 이어진다.

●‘테이블 마운틴’ 오르면 보이는 12사도봉·넬슨 만델라가 수감됐던 로벤 섬

정상까지는 케이블카로 오른다. 케이블카에서 좋은 자리 잡으려 애쓸 필요 없다. 바닥이 회전하기 때문이다. 두 번 정도 사방을 빙 둘러보고 나면 곧 승강장이다. 정상에 서면 사방이 툭 터진다. 일망무제다. 해안을 따라 공룡의 등뼈를 닮은 ‘12사도봉’이 이어지고, 멀리 로벤 섬도 보인다. 넬슨 만델라 전 대통령이 27년 수감생활 중 18년을 보냈다는 곳이다. 외딴섬에서 절망과 고독에 맞서 싸우던 그에게 뭍의 테이블 마운틴은 어떤 의미였을까. 언젠가 딛게 될 ‘희망봉’이라 여기지 않았을까.

야경은 시그널 힐에서 본다. 테이블 마운틴 아래의 야트막한 언덕으로, 소문난 풍경 전망대다. 테이블 마운틴이 갈기 없는 검은 사자처럼 앉아 있고, 주변으로 주황빛 도시 야경이 너울대며 춤춘다. 이 모습이 마치 금가루를 뿌려놓은 것 같아 현지인들도 ‘골든 파우더’라 부른다.

이제 저 유명한 희망봉을 둘러볼 차례다. 남아공 땅을 밟은 이유의 ‘8할’이 담긴 곳이다. 케이프타운 시내에서 희망봉까지는 대략 65㎞, 차로 1시간 30분 남짓 걸린다. 가는 도중 헛베이(Houtbay)에 들른다. 물개 관광으로 이름난 작은 포구 마을이다. 유람선을 타고 인근의 물개 서식지 ‘더커섬’(Dulker island)을 보고 돌아온다. 왕복 45분 정도 걸린다. 백상아리가 많기로 소문난 곳이기도 하다. 백상아리는 물개가 주요 먹이다. 먹이가 많으니 포식자도 많을 수밖에 없다. 몸길이 최대 9m, 체중 2t에 육박하는 최강의 포식자가 물 위로 솟구쳐 물개를 공격하는 ‘동물의 왕국’ 수준의 장면을 은근히 기대했지만 그런 행운은 없었다. 헛베이에서 희망봉까지는 채프먼스 피크(Chapman’s Peak) 도로를 타고 간다. 바닷가 절벽 중턱을 깎아 만든 도로다. 죄수와 전쟁포로 등을 동원해 7년 동안 조성했다고 한다. 1922년 완공됐다.

●350여년 남아공 역사 시발점 케이프타운… 그 들머리 노릇을 했던 곳이 희망봉

남아공 사람들은 케이프타운을 ‘머더 시티’라 부른다. 350여년 남아공 역사의 시발점이 케이프타운이기 때문이다. 그 들머리 노릇을 했던 곳이 바로 희망봉이다. 희망봉에 대해서는 몇 가지 엇갈린 견해들이 있다. 표기에서 비롯된 오해 때문이다. 지형적으로 보자면 희망봉이 있는 곳은 곶이다. 그래서 표지판도 ‘희망의 곶’(Cape of good hope)이다. 희망봉은 ‘희망곶’ 표지판이 있는 곶부리 바로 뒤의 야트막한 암봉이다. 여기는 기준 삼을 만한 표지판이 없다. 그래서 희망봉보다는 희망곶으로 불러야 옳다는 것이다. 한데 곶이면 어떻고 봉이면 또 어떠랴. 세상과 부딪쳐 입은 상처로 남루해진 몸을 추스를 수만 있다면 이름은 그리 중요할 게 없다.

희망봉 이야기의 첫 등장인물은 포르투갈의 뱃사람 바르톨로메우 디아스다. 아프리카 서해안을 따라 남진하던 그는 1488년 대륙의 남쪽 끝 작은 반도에 이른다. 당시엔 폭풍우 뒤에 닿았다 해서 ‘폭풍의 곶’이라 불렸다. 9년 뒤, 1497년 또 다른 뱃사람 바스코 다 가마가 이 곶을 지나 인도로 가는 항로를 개척했다. 당시 포르투갈 왕 주앙 2세는 ‘인도 항해를 찾는 데 희망을 준 곶’이라는 뜻에서 이름을 ‘희망의 곶’으로 고쳐 부르도록 했다. 이게 희망봉이다.

희망봉 뒤는 케이프 포인트다. 해발 248m의 해안절벽으로 인도양과 대서양 두 바다가 만나는 접점이다. 정상엔 등대가 있다. 등대에 등 대고 서면 왼쪽은 인도양, 오른쪽은 대서양이다. 현지 가이드에 따르면 ‘마음 착한 이’에겐 두 바다의 색깔이 달리 보인다고 하니, 한번 테스트해 보시길.

케이프타운에서 들러야 할 명소가 몇 곳 있다. 해안가에 조성된 워터 프런트는 쇼핑몰, 음식점 등이 밀집된 거리다. 다양한 음식을 맛볼 수 있고, 값 싸고 질 좋은 ‘귀국 선물’도 살 수 있다. 저녁 늦게 현지 맥주 한 잔 즐겨도 좋겠다. ‘올드 비스킷 밀’은 폐공장을 활용해 조성한 벼룩시장 같은 곳이다. 주말에만 여는데, 아침부터 브런치와 쇼핑을 즐기려는 현지인들로 북적댄다. 보캅스는 말레이계 무슬림들이 몰려 사는 곳이다. 형형색색의 집들이 인상적이다. 도심에서 멀지 않다.

글 사진 케이프타운·요하네스버그(남아공) 손원천 기자 angler@seoul.co.kr

■ 도하서 환승 시간 넉넉하다면? ‘공사비 18조원’ 하마드 공항 놀이·무료 시티투어 어때요

남아공 여정의 중간 경유지인 카타르 도하의 ‘하마드 국제공항’은 자체가 볼거리다. 우선 규모가 대단하다. 아라비아만을 개간한 땅 위에 2200㏊ 규모로 지어졌다. 공사 비용으로 155억 달러(약 18조 4000억원) 이상 투입됐다고 한다. 내부 인테리어도 호화롭다. 대리석과 고급차 람보르기니 내부에 쓴다는 가죽 소재 등을 사용해 꾸몄다. 천장은 아라비아만의 파도를 모티브 삼은 듯 곡선 형태로 조성했다. 공항 터미널 곳곳엔 26개의 전시 예술품을 설치했다. 메인홀의 대형 테디베어가 특히 눈길을 끈다. 높이 7m에 무게 17t으로 스위스 현대미술가 우르스 피셔가 제작했다. ‘알 무르잔’은 카타르 항공이 비즈니스 클래스 이상 승객을 위해 조성한 프리미엄 라운지다. 기도실, 흡연실, 샤워실 등 다양한 공간이 마련돼 있다. 환승 시간이 넉넉하다면 도하 시티 투어에 나서는 것도 좋겠다. 도하에서 환승 시 유·무료로 시티 투어를 이용할 수 있다. 도하 시내 관광지 서너 곳을 세 시간가량 돌아보는 프로그램이다. 메인홀의 대형 테디베어에서 A 구역으로 가는 길 왼쪽에 시티 투어 부스가 있다. 임시 비자를 받은 뒤 가이드의 안내에 따르면 된다. 유료는 30달러와 45달러 두 종류다. 무료는 선착순 운영된다. 카타르 항공 홈페이지(qatarairways.com/kr) 상단의 ‘Holidays’ 메뉴에 관련 내용이 담겨 있다.

![[한줄영상] 생방송 중 불독개미 공격당하는 女기자](http://img.seoul.co.kr/img/upload/2015/08/12/SSI_20150812180247_V.jpg)

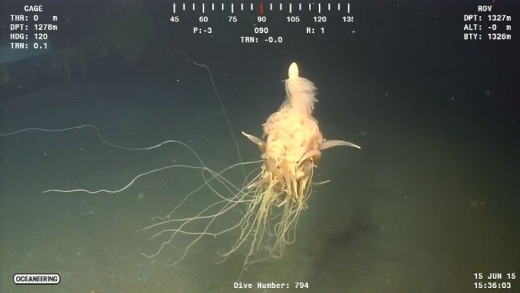

![[와우! 과학] 교배 45개월 뒤 알 낳은 상어…번식의 신세계](http://imgnn.seoul.co.kr/img/upload/2015/08/04/SSI_20150804150109_V.jpg)

![[와우! 과학] 고래 위에 떠서 ‘콧물’ 수집하는 드론 뜬다](http://imgnn.seoul.co.kr/img/upload/2015/08/01/SSI_20150801174342_V.jpg)